プレスリリース

UPDATE

泉屋博古館東京 2025年秋季 企画展

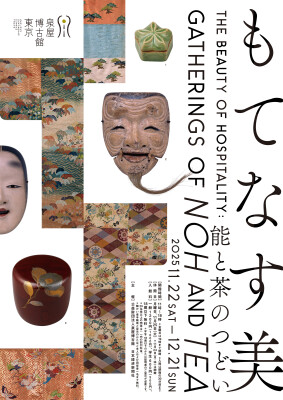

もてなす美 ―能と茶のつどい

泉屋博古館東京にて、企画展「もてなす美 ―能と茶のつどい」を2025年11月22日(土)より開催いたします。住友コレクションに含まれる能関係の諸道具は、多くが15代当主・住友吉左衞門友純(号・春翠)により集められたもので、そのコレクション形成には、能楽師・大西亮太郎(1866-1931)が大きく寄与しました。コレクションのなかには、春翠が実際に身に着け舞を舞ったと考えられる装束や、7代当主・友輔が演能で使用したと考えられる能面など、歴代当主ゆかりの品も伝わります。本展ではこれら能楽や茶の湯にまつわる諸道具をとおして、春翠を中心とした住友家におけるもてなしの美を紹介します。

《紅白萌黄段青海波笹梅枝垂桜模様唐織》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

室町時代に観阿弥・世阿弥の父子によって大成された能は、江戸時代には幕府の式楽となって栄え、武士が身につける教養のひとつにもなりました。住友家でも九代当主・友聞(1787-1853)が、能をとおして武家と交流していた記録が残ります。維新の折には能も大きな打撃を受けますが、新たに政府の要人や華族、新興財閥などが庇護者となったことで、能は息を吹き返してゆきました。住友家では、明治26年(1893)に十五代当主となった住友吉左衞門友純(号・春翠、1864-1926)が能を好んだことから、招宴の際に余興として能が盛んに演じられ、ときには春翠自身も舞や謡を披露しました。春翠はそのための能面や能装束、楽器類の収集にも力を入れていますが、そうしたコレクションの形成に大きく寄与したのが、春翠の能の師である観世流能楽師・大西亮太郎(1866-1931)でした。

また、住友家では近世以来、饗応の一環として茶の湯を取り入れ、客人をもてなしてきました。春翠が催した茶会の記録には、しばしば大西亮太郎の名前が登場し、ふたりが茶の湯の友としても親しく交流していたようすがうかがえます。

本展ではこうした場でもちいられた諸道具を展示し、住友家におけるもてなしの美学を紹介します。

(出品点数 約60点、会期中の展示替えなし)

本展のみどころ

1.住友コレクションの能装束 久々の公開

泉屋博古館東京では約100点を数える能装束コレクションを有しており、これまでにも能をテーマとした企画展を開催してきました。しかしながら、最後に能装束をまとめて展示したのは平成20年(2008)4月に泉屋博古館(京都東山・鹿ヶ谷)で開催された「住友コレクション能の彩―面と装束―」においてのこと。東京館では大倉集古館とともに開催した平成18年(2006)1月の「The 能」以来、ほぼ20年ぶりの公開となります。

能装束というと、唐織や厚板など、華やかな模様が施されたきらびやかな装束が真っ先に思い浮かびますが、住友コレクションの能装束は、単に鑑賞用としてではなく、実際に演能で使用されるために集められたものが多いため、狩衣や長絹など、比較的落ち着いた美しさを見せる装束も数多く含まれています。

実用を念頭に置いた能装束コレクションの在り方にも、ぜひご注目ください。

2.住友春翠が最初に手に入れた能面

住友家では明治20年代から大西亮太郎一門による演能が行われており、春翠自身も早くから大西について能を稽古しています。また、住友家では春翠が主催する謡の会などもしばしば催されました。それにともない、春翠は能面や能装束といった、演能に必要な道具類の収集もはじめています。

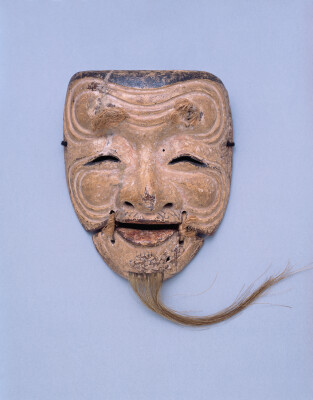

春翠が最初に手に入れたのは、能の演目のなかでも別格である「翁」で用いられる《白色尉》でした。「翁」は天下太平や五穀豊穣を祈って演じられる神聖な演目です。桃山時代の作とされるこの翁面は、やさしく笑みを浮かべた、とても穏やかな表情を見せています。

3.能楽師であり、茶も嗜んだ大西亮太郎

明治から昭和初期の関西を中心に活躍した能楽師・大西亮太郎は、慶応2年(1866)に大坂に生まれ、祖父の大西寸松や、叔父の大西閑雪らに能の手ほどきを受けました。明治3年(1870)には初舞台を踏み、「大仏供養」の頼朝を演じています。少年時代には上京して二十三世観世清廉や初世梅若実、梅若六郎らにも師事します。大正元年(1912)には神戸に大西能楽堂(後の湊川能楽堂)を、大正8年(1919)には大阪に大阪能楽殿を建て、能楽の発展にも尽力しました。

住友家では12代友親が大西閑雪に謡を習っており、春翠以前から大西家との交流がありました。春翠が明治25年(1892)に住友家に入ってからは、明治28年(1895)に「大西の能」が住友家にて上演された記録を皮切りに、その後もしばしば大西亮太郎の一門が能を演じました。さらに大西は謡と仕舞の師として春翠と関わるとともに、春翠が能道具を集める手助けも行っています。大正期に春翠が茶会を主催するようになると、大西は客として茶会に招かれ、茶の湯の友としても交流しました。

また、大西による大阪能楽殿建設の際には、春翠が大阪・天王寺の土地を寄付し、財界の仲間にも声をかけてその後押しをしたと伝えられており、さらに春翠が亡くなった折には能面二面が大西に贈られるなど、親しい交流関係にあったようすがうかがえます。

本展ではこうした大西との交遊関係もあわせて紹介します。

展示構成

第Ⅰ章:謡い、舞い、演じるために―住友コレクションの能装束

これまで泉屋博古館東京では、絵画や工芸、あるいは青銅器などのコレクションを紹介する展覧会を開催してきましたが、能装束をまとまったかたちで展示するのは、実に20年ぶりのこと。約100点を数える能装束コレクションは、いずれも能を好み、自らもたしなんだ十五代当主・住友春翠によって集められたものです。その特徴として、唐織(からおり)や狩衣(かりぎぬ)をはじめ、法被(はっぴ)や長絹(ちょうけん)、舞衣(まいぎぬ)などの表着(うわぎ)、厚板(あついた)や縫箔(ぬいはく)などの着付、さらに大口(おおぐち)や半切(はんぎり)といった袴など、演能に必要な装束がそろっているという点が挙げられます。また、実際に使用した痕跡が残るものも多く、これらの装束は単なる鑑賞用としてではなく、演能に用いる目的で集められたものであることがわかります。

こうした春翠の能装束収集を助けたのが、春翠の能の師である大西亮太郎です。亮太郎自身、能面や能装束の収集に心を傾けていたこともあり、春翠は亮太郎に相談しながら、能装束の収集を行ったと想像されます。現在住友コレクションに含まれる能装束の約7割が、亮太郎の助力によって集められたものでした。

第Ⅱ章:もてなす「能」―住友家の演能と大西亮太郎ゆかりの能道具

能が武士のたしなみであった江戸時代、大阪では有力商人らのなかにも能を稽古するものが多く、住友家でも当主みずから能を演じ、また武家との交際にも能を役立てていました。七代当主・友輔(1764-1804)は、能を好んだ当主のひとりで、住友コレクションには友輔が自ら能を演じた折のものと考えられる能面2面が伝わります。十五代の春翠も、客人をもてなす際にしばしば演能を催していますが、その舞台をつとめたのが、大西亮太郎の一門でした。住友家では、十二代友親(1843-1890)が亮太郎の伯父・大西鑑一郎(号・閑雪)について謡を稽古しており、春翠の時代以前から大西と交流のあったことが知られます。そうした縁もあってか、春翠も亮太郎について謡と仕舞を稽古し、春翠の長女・孝も仕舞の稽古をしています。

また、春翠の能道具収集に対する亮太郎の助力は、装束だけに留まらず、能面をはじめ、笛に小鼓、大鼓、太鼓など、能にまつわる諸道具を、春翠は亮太郎を通じて収集しています。大正10年(1921)には唐織と法被を1領ずつ、春翠は新調していますが、その折にも亮太郎の助力がありました。

第Ⅲ章:茶の湯の友―春翠と亮太郎

住友家では能とともに、江戸時代の半ば頃より茶の湯を饗応の一環として取り入れ、当主自らが茶を点て、客人をもてなすようになりました。十五代当主の春翠は、幼い頃から茶の湯に親しみ、住友家に入ってからは煎茶趣味にも触れています。大正期にはもっぱら茶の湯に心を傾け、しばしば茶会を催しては客人をもてなしました。春翠はそこで用いる道具の取り合わせにも心をくだき、またその収集にも力を注いでいます。

そんな春翠主催の茶会に参加した者のなかに、大西亮太郎がいます。能楽師である亮太郎は余技として茶をたしなみ、茶の湯を介しても春翠と交流をしていました。残された茶会記からは、春翠が大阪の茶臼山本邸で開いた大正7年(1918)10月、大正8年2月、大正9年2月の茶会へ、亮太郎が参加していたことがわかります。ここでは、住友コレクションに伝わる茶道具のなかから、亮太郎が参加した茶会で用いられ、ふたりの交遊をいろどった品々を紹介します。

特集展示:染・織・刺繡をいろどる金属、そして新たな可能性

きものをはじめとする染織品は、絹や木綿、麻などの糸を染め、織り、さらには刺繡などを施すことによって出来ています。そのため、きものと金属という組み合わせはずいぶん突飛なようにも思われますが、実はこうした染織品のなかには、金属を使ったものがたくさん含まれています。たとえば金襴と呼ばれる織物には、金箔を和紙に貼って細く割いた平金糸が使われています。また、織り上がった布地の表面に型紙を使って糊を置き、金箔を貼り付ける摺箔という加飾技法もあります。さらに糸を黒く染める技法にも、鉄を含む溶剤を使い、色の定着を促すものがあります。

こうした伝統的な技法に加え、ここでは住友金属鉱山株式会社が開発したSOLAMENT®を紹介します。SOLAMENT®はレアメタル由来のナノ微粒子から出来た素材テクノロジーで、近赤外線を吸収し、遮熱、発熱等の機能を発揮します。そうした特徴を活かし、アパレル領域に新たな可能性を示そうという試みが、現在進行形で行われています。

開催概要

| 展覧会名 | 2025年秋季 企画展「もてなす美 ―能と茶のつどい」 |

|---|---|

| 英語表記 | The Beauty of Hospitality: Gatherings of Noh and Tea |

| 会期 |

|

| 会場 | 泉屋博古館東京 |

| 住所 | 106-0032 東京都港区六本木1丁目5番地1号 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入館料 |

|

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL |

|

| SNS | |

| 主催 | 公益財団法人泉屋博古館、日本経済新聞社 |

会期中のイベント(予定)

※全て当日の観覧券が必要になります

※予約制のイベントは11月7日(金)正午よりWEBサイトにて受付(先着順)

「能装束の真実 作品と作品以外の資料からわかること」

11 月29日(土) 14:00~15:30

講師: 長崎巌氏(丸紅ギャラリー 副館長)

定員:50名(予約制.・受付終了)

特別コンサート「能×つなぐ」

12月15日(月) 14:00~15:00

出演:青木涼子氏(能声楽)、上村文乃氏(チェロ)

定員:30名(予約制・受付終了) 料金:3,500円(税込・入館料別)

*当日は展示もご覧いただけます

〈アートWith〉レクチャー「美術品の撮影-光に現れるかたち」

12月5日(金) 17:30~18:30

講師: 田口葉子氏(写真家)

定員:50名(予約制)料金:500円(税込・入館料別)

学芸員によるスライドトーク

11月27日(木)・12月13日(土)各 14:00~15:00

講師:田所泰(泉屋博古館東京学芸員) 定員:60名(予約不要・当日11時より整理券配付)

広報用画像一覧

《紅地時鳥薬玉模様縫箔》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

《紅地時鳥薬玉模様縫箔》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京 《紅白浅葱段松原霞波模様縫箔》 江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

《紅白浅葱段松原霞波模様縫箔》 江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京 《紅白萌黄段青海波笹梅枝垂桜模様唐織》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

《紅白萌黄段青海波笹梅枝垂桜模様唐織》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京 《紺地桐卍字散模様袷狩衣》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

《紺地桐卍字散模様袷狩衣》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京 《紺地唐花立鼓雲菱千切模様半切》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京

《紺地唐花立鼓雲菱千切模様半切》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京 《紫地鉄線唐草模様長絹》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京

《紫地鉄線唐草模様長絹》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京 《小井戸茶碗 銘 筑波山》朝鮮時代・16世紀 泉屋博古館東京

《小井戸茶碗 銘 筑波山》朝鮮時代・16世紀 泉屋博古館東京 原羊遊斎《椿蒔絵棗》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京

原羊遊斎《椿蒔絵棗》江戸時代・19世紀 泉屋博古館東京 《白紫段海松貝四菱唐花丸模様厚板》江戸時代・17世紀 泉屋博古館東京

《白紫段海松貝四菱唐花丸模様厚板》江戸時代・17世紀 泉屋博古館東京 《白色尉》桃山時代・16世紀 泉屋博古館東京

《白色尉》桃山時代・16世紀 泉屋博古館東京 《白地松青海波模様袷狩衣》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京

《白地松青海波模様袷狩衣》江戸時代・18世紀 泉屋博古館東京 《妙作尉》桃山~江戸時代・16~17世紀 泉屋博古館東京

《妙作尉》桃山~江戸時代・16~17世紀 泉屋博古館東京

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 広報用画像1点以上を使用し、ご紹介いただいた媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分、10組20名様分のいずれかをご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- 泉屋博古館東京の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。