プレスリリース

UPDATE

特別展

唐物誕生

―茶の湯デザインの源流をさぐる―(仮)

泉屋博古館東京(東京・六本木)では、「特別展 唐物誕生―茶の湯デザインの源流をさぐる―(仮) 」を2026年11月3日(火・祝)から12月13日(日)まで開催いたします。中世後期における茶の湯の形成のうえで大きな役割を果たした、いわゆる「唐物」の源流を、住友コレクションの代表的存在である中国の殷周青銅器に求め、3000年以上にわたる東アジア文化史の視点から茶の湯のデザインをとらえなおそうと試みました。泉屋博古館と茶道資料館、そして芦屋釜の里の三者のコラボによる初の展覧会です。

《鼎父己尊》中国・殷後期(前11世紀)泉屋博古館

展覧会概要

中世後期における茶の湯の形成のうえで大きな役割を果たした、いわゆる「唐物」の源流を、住友コレクションの代表的存在である中国の殷周青銅器に求め、3000年以上にわたる東アジア文化史の視点から茶の湯のデザインをとらえなおそうという展覧会。胡銅(古銅)と呼ばれる唐金製の花入に着目し、「名物」が誕生する過程を追いかけ、さらに絵画作品やその他の工芸品もあわせて展観し、唐物が飾られていた空間や美意識の変化にもせまります。

本展のみどころ

1.泉屋博古館と茶道資料館、そして芦屋釜の里の三者のコラボによる初の展覧会!

共同研究の成果にもとづき、茶の湯デザインの源流にせまる挑戦的な内容に

ぜひご注目ください。

2.世界最高峰と称される住友コレクションの中国青銅器と、国宝・重要文化財をふくむ茶の湯の名品の数々が共存する展示空間はここでしか見られません。

異色のコラボから、茶の湯デザインの背景をなす悠久の歴史の流れを体感いただけます。

3.普段はあまり注目されない茶の湯のなかの金工品を重点的に取り上げ、

そのデザインに込められた文化的背景を丁寧に掘り下げていきます。

展示構成(予定)

第1章:いにしえへのあこがれ

いまから約三千年前、殷周時代に盛んにつくられた青銅器は、その造形レベルの高さからのちの時代の美術工芸の模範とされましたが、それだけでなく、周の時代は儒教のなかで理想の治世がなされた時代とされ、その遺風を伝える青銅器は特別に尊ばれるようになりました。「東洋のルネサンス」とも称される宋代では、こうした青銅器に対する関心が急速に高まり、同時代の陶磁器や金工品などのデザインにも強く影響をおよぼすようになります。本章では住友コレクションのほこる中国古代青銅器と、いにしえへのあこがれから生み出された工芸品をともに展示し、のちの「唐物」へと受け継がれるデザインの源流をご紹介します。

第2章: 規範の形成──宋元時代の喫茶文化と文物

宋代以降、士大夫と呼ばれる知識人層が当時の政治・文化の中心をになうようになり、彼らの価値観が強く反映された文物が重視されるようになります。同時に、点茶法とよばれる喫茶も流行し、その用途にかなう道具や、喫茶の空間を飾る工芸品も生み出されました。やがて、こうした文物にあらわされたデザインは、のちの時代まで受け継がれる「規範」を形成し、東アジアの文化に多大な影響を与えるようになります。本章では中国宋元時代の絵画・工芸作品を一堂に会し、この時代の中国で生み出された「古典」とはいかなるものかを探っていきます。

第3章:日中交易と喫茶文化の伝来

日本中世では、海上交易を通じて大陸との交流が活発におこなわれ、当時の最先端の流行であった喫茶文化にかかわる文物ももたらされることとなりました。それらが日本国内で特に珍重されるようになり、やがて「唐物」として茶の湯の形成に大きな役割を果たします。一方で、単に中国文化に追随するだけでなく、国内でそれを模したもの、そこから日本独自のデザインへと進化したものも生み出されています。本章では日本と大陸の交流の証、そしてメイドインジャパンの胎動を示す作品から、喫茶の受容と文化交流のあり方にせまっていきます。

第4章:君台観左右帳記の時代

日本にもたらされた大陸の文物は、時の権力者によっても重視されるようになり、彼らによって活発にコレクションされるようになります。なかでも足利幕府八代将軍の足利義政が所蔵したとされる「東山御物」と、その飾り方や鑑定に関する指南書である『君台観左右帳記』は、のちの時代の茶の湯のあり方に大きな影響を与えました。そこでは単に中国文化を受容するだけでなく、当時の日本人の価値観による選別のプロセスが働いており、「唐物」というカテゴリーがまさに日本文化的現象としてかたちづくられたことが、当時の作品群から見えてきます。本章ではそうした様相を、いわゆる「東山御物」の名品たちを中心に見ていきます。

第5章:そして利休へ

当初は中国文化の強い影響下で形成された喫茶文化は、中世後期になると、徐々に日本独自のものへと変貌を遂げていきます。喫茶の空間を飾る道具たちも、いわゆる「唐物」のみならず、国産の道具が評価を上げていくことになります。「和漢のさかいをまぎらかす」ことが重視されていくわけですが、そうしたなか登場する千利休が、いわゆる「わび茶」の大成者として歴史的に評価されていくことになります。しかし、利休の時代に用いられていた道具を見ていくと、意外にも大陸的要素の強いものがすくなくないことに気づきます。そして、そのなかには中国古代青銅器からの系譜を連綿と受け継ぐデザインも見られるのです。展覧会の最後を締めくくる本章では、利休のめざした茶の湯のあり方と、そこに受け継がれる中国古代からの系譜を、名品たちのなかから探っていきます。

特集展示:胡銅の鋳造技術をさぐる

茶の湯の世界ではもっとも格式の高い、真の花入として重視される胡銅。中国古代青銅器を模したデザインが見られることから、「唐物」としてあつかわれることの多い胡銅ですが、実はその産地については未解明の点が多くのこされています。謎多き胡銅の実態解明をめざして、泉屋博古館は茶道資料館・芦屋釜の里とともに胡銅の鋳造技術の調査を進め、その成果にもとづいて胡銅桃尻花入の鋳造実験にも取り組んできました。この特集展示では実験の成果を公開し、胡銅という「唐物」が誕生する過程について、鋳造技術の観点からせまっていきます。

開催概要

| 展覧会名 | 特別展 唐物誕生―茶の湯デザインの源流をさぐる―(仮) |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 泉屋博古館東京 |

| 住所 | 106-0032 東京都港区六本木1丁目5番地1号 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入館料 |

|

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL |

|

| SNS | |

| 主催 | 公益財団法人泉屋博古館 |

| 巡回予定 | 茶道資料館(2027年予定) |

| 交通案内 地下鉄 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅下車 北改札正面 泉ガーデン1F出口より屋外エスカレーターで徒歩3分 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅下車 4b出口より徒歩10分 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車 13番出口より徒歩10分 お車・タクシーでお越しの方 首都高速環状線「霞ヶ関」出口より車で5分 首都高速環状線「飯倉」出口より車で2分 正面向かいに「スウェーデン大使館」、隣に「スペイン大使館」があります。 ※当館には駐車場および駐輪場はありません。 |

|

広報用画像一覧

《鼎父己尊》中国・殷後期(前11世紀)泉屋博古館

《鼎父己尊》中国・殷後期(前11世紀)泉屋博古館 《古銅象耳花入 銘キネナリ》中国・元時代(14世紀) 泉屋博古館東京

《古銅象耳花入 銘キネナリ》中国・元時代(14世紀) 泉屋博古館東京 《胡銅桃尻花入》中国・明時代(15世紀)個人蔵

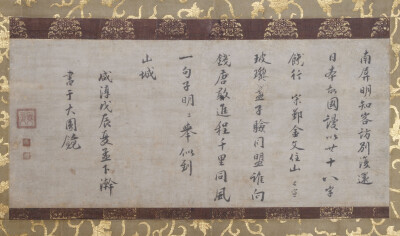

《胡銅桃尻花入》中国・明時代(15世紀)個人蔵 《無爾可宣墨蹟》中国・南宋(13世紀)重要文化財 今日庵蔵

《無爾可宣墨蹟》中国・南宋(13世紀)重要文化財 今日庵蔵 《芦屋霰地真形釜》日本・室町時代(15世紀) 芦屋釜の里

《芦屋霰地真形釜》日本・室町時代(15世紀) 芦屋釜の里 《文琳茶入 銘若草》中国・南宋~元時代(13~14世紀) 泉屋博古館東京

《文琳茶入 銘若草》中国・南宋~元時代(13~14世紀) 泉屋博古館東京 《黄天目茶碗 銘 鷰》中国・元~明時代(14~15世紀) 泉屋博古館東京

《黄天目茶碗 銘 鷰》中国・元~明時代(14~15世紀) 泉屋博古館東京 《紅葉呉器茶碗》朝鮮時代(16世紀)泉屋博古館東京

《紅葉呉器茶碗》朝鮮時代(16世紀)泉屋博古館東京 伝閻次平《秋野牧牛図》中国・南宋時代(13世紀)国宝 泉屋博古館

伝閻次平《秋野牧牛図》中国・南宋時代(13世紀)国宝 泉屋博古館 黙庵霊淵《布袋図》日本・南北朝時代(14世紀) 重要文化財 泉屋博古館

黙庵霊淵《布袋図》日本・南北朝時代(14世紀) 重要文化財 泉屋博古館

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 広報用画像1点以上を使用し、ご紹介いただいた媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分、10組20名様分のいずれかをご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- 泉屋博古館東京の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。