プレスリリース

UPDATE

東京ステーションギャラリー

2026年 展覧会スケジュールのご案内

東京ステーションギャラリーの「2026年 展覧会スケジュール」をご案内いたします。2026年もこれまでどおり、あまり紹介されてこなかった作家を取り上げた企画など、ユニークな内容の展覧会を開催予定です。各展覧会の詳細は、あらためてお知らせいたします。

螺旋階段からの眺め ©Wakabayashi Hayato

東京ステーションギャラリー 2026年 展覧会スケジュールのご案内

小林徳三郎

2025年11月22日(土)~2026年1月18日(日)小林徳三郎(1884-1949)は、若者たちが結成した前衛洋画家集団フュウザン会で活躍、画業半ば頃からは春陽会で作品を発表しました。彼は東京美術学校の後輩、萬鐵五郎の強烈な絵画をいち早く評価しましたが、自らは異なる制作姿勢を貫き、魚や野菜、家族、風景などの日常的な題材を、親しみやすく、かつ、洒脱な作品に描き上げました。写真家、洋画家、文学者、演劇関係者、美術評論家などに認められた作品をご覧ください。

【「小林徳三郎」オンライン・プレスリリースはこちら】

https://www.artpr.jp/tsg/tokusaburo

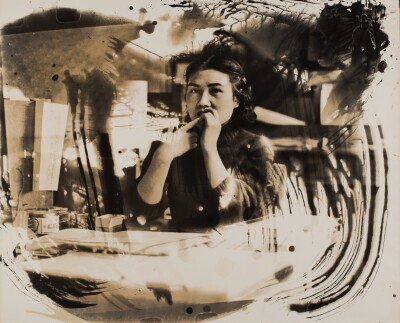

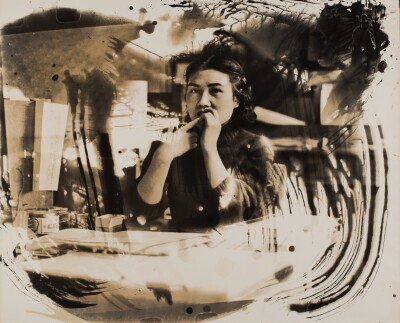

大西茂 写真と絵画

2026年1月31日(土)~3月29日(日)数学から写真、そして絵画へ。唯一無二の道を歩んだ孤高の芸術家・大西茂(おおにし・しげる/1928-1994)。ニューヨークMoMAをはじめ欧米で絶賛された彼の日本初となる本格的な回顧展を開催します。戦後日本が躍動を始めた1950年代、大西は位相数学に基づく独創的な写真と絵画を世に問いました。瀧口修造、ミシェル・タピエなど同時代のパイオニアたちを瞠目させた彼の芸術は、いま再評価の途上にあります。国際的に活躍した知られざる異才の探究は必見です。

(左)大西茂《(題不詳)》1950年代 ©Estate of Shigeru Onishi, courtesy of MEM

(右)大西茂《(題不詳)》1962年頃 ©Estate of Shigeru Onishi, courtesy of MEM

【「大西茂 写真と絵画」オンライン・プレスリリースはこちら】

https://www.artpr.jp/tsg/onishi26

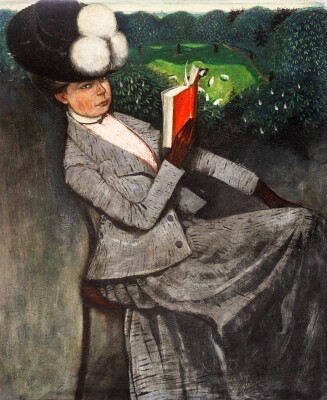

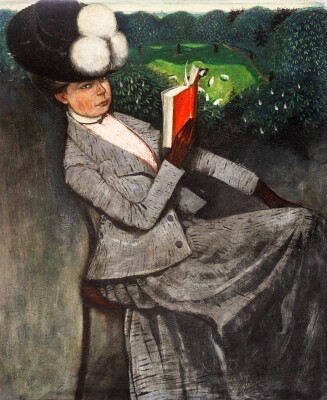

カール・ヴァルザー[仮称]

2026年4月18日(土)~6月21日(日)20世紀前半のスイスで活躍した異才カール・ヴァルザー(1877–1943)は、ベルン近郊のビールに生まれました。1歳下の弟ローベルトは作家になり、後にその著作にカールが挿絵を描いています。20代でベルリンに出たヴァルザーは、革新的な表現を目指したベルリン分離派に加わり、象徴主義的な絵画作品をいくつも残しています。そこはかとない暗さと精妙な色彩をあわせもつその作品群は、謎めいた神秘性を湛え、見る者を惹きつけてやみません。

ヴァルザーの生涯で特筆すべきことは、彼が日本を訪れて制作をしていることでしょう。1908年にドイツの小説家ベルンハルト・ケラーマンと共に来日したヴァルザーは、横浜や宮津(京都府)などに滞在して、熱心に日本の風景や風俗を描きました。これらの作品は当時の様子を伝える貴重な資料であると同時に、美術的にも非常に優れた見応えのあるものばかりです。その多くは水彩で描かれていますが、これまでほとんど公開されてこなかったために、驚くほど鮮やかで美しい色彩を残しています。本展は、これらの仕事に加えて、挿絵や舞台美術、壁画でも活躍したヴァルザーの全貌を伝える画期的な試みです。全作品が日本初公開となります。

(左)カール・ヴァルザー《婦人の肖像》1902年 ゴットフリート・ケラー財団(新ビール美術館寄託)

(左)カール・ヴァルザー《婦人の肖像》1902年 ゴットフリート・ケラー財団(新ビール美術館寄託)(中央)カール・ヴァルザー《森》1902-03年 新ビール美術館

(右)カール・ヴァルザー《歌舞伎女形(傾城阿古屋)》1908年 ベルン美術館 ©Kunstmuseum Bernファイル概要:参考資料(PDF)

【「スイス絵画の異才 カール・ヴァルザー 世紀末の昏き残照」オンライン・プレスリリースはこちら】

https://www.artpr.jp/tsg/karlwalser26

生誕130年 前田寛治 ポエジイとレアリスム

2026年7月4日(土)~8月30日(日)鳥取県出身の前田寛治(まえた・かんじ/1896-1930)は、33歳の若さでこの世を去りましたが、今なお、日本の近代洋画界を代表する一人として位置づけられています。彼が高く評価される理由は、パリ留学を含む短い活動期間に、自身の詩的感性と西洋絵画の伝統を踏まえた写実性を融合させることを追求し、その芸術を多様に花開かせた点にあるでしょう。

前田は、わずか10年あまりの制作期間に、当時の画壇においてもっとも権威のあった帝展で活躍するとともに、パリ留学時の仲間たちと「一九三〇年協会」を1926年に設立し、実験的な作品を発表しました。古い画風がしみついた帝展や、それに対抗する二科展とも異なり、一九三〇年協会は新しい時代の勢力として美術界の注目を集め、日本近代洋画史を語る上で欠かせない存在となりました。

前田寛治の生誕130年と、一九三〇年協会創立100周年にあたる2026年、前田の画業を回顧しながら、一九三〇年協会の会員たちの作品も併せて展示し、その意義を再検証します。

(左)前田寛治《棟梁の家族》1928年 鳥取県立美術館

(中央)前田寛治《繃帯をした男》1924年頃 鳥取県立美術館

(右)前田寛治《花と子供等》1921年 鳥取県立美術館ファイル概要:参考資料(PDF)

水滸伝

2026年9月19日(土)~11月8日(日)中国四大奇書の一つとされる『水滸伝』は、明時代に成立した武侠小説です。北宋時代末期、国政への不満を抱いた豪傑108人が梁山泊という要塞に集まり革命を起こすという内容で、16世紀から17世紀にかけて成立した『水滸伝』は江戸時代に日本に伝わり、爆発的な人気を得ました。曲亭馬琴は葛飾北斎の挿絵で『新編水滸伝』を出版、さらにその日本版ともいえる『南総里見八犬伝』を著し、その後多くの翻案作品も生まれました。また、歌川国芳が描いた豪傑たちの錦絵は、彼の出世作としてよく知られています。

これまでにも『水滸伝』に関わる展覧会は開かれてきましたが、その多くは版本や国芳の浮世絵に焦点をあてた内容でした。本展は『水滸伝』を通じて、北宋~清の多彩な中国美術、および江戸~現代にいたるまでの日本美術を多角的に展観し、『水滸伝』の奥深い魅力に迫ります。

『水滸伝』は現代日本において小説、映画、ドラマ、漫画、ゲーム等の各メディアに取り上げられ、高い人気を誇るコンテンツです。本展は、広い世代に中国と日本の美術に親しんでいただきつつ、その受容史から各時代の世相や思想、理想に触れる機会となります。私たちが生きる現代にも目を向け、『水滸伝』の新たな展開を紹介します。

歌川国芳《通俗水滸傳豪傑百八人之一個 九紋龍史進 跳澗虎陳達》文政10(1827)年頃 個人蔵ファイル概要:参考資料(PDF)

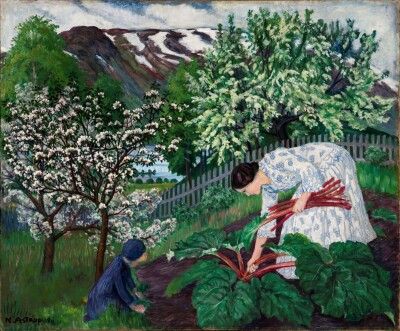

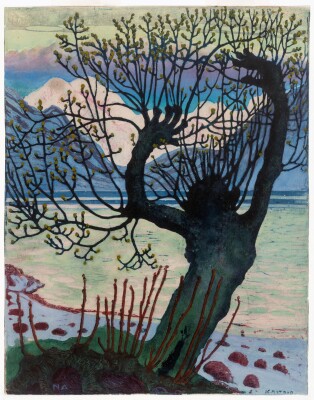

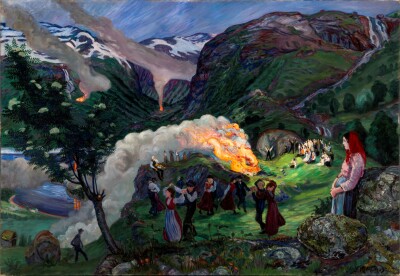

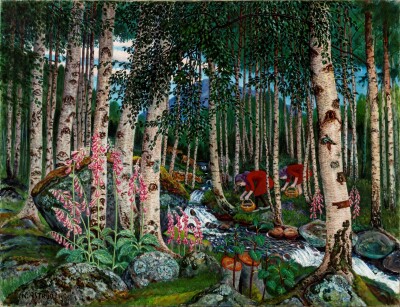

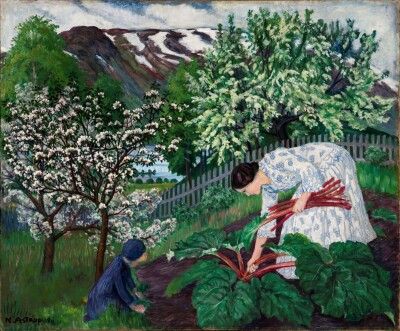

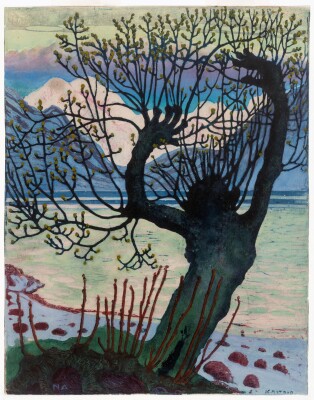

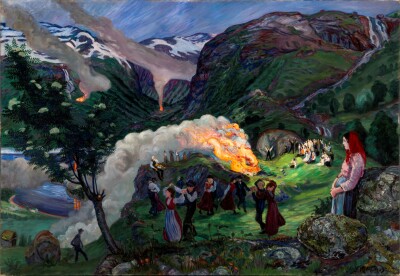

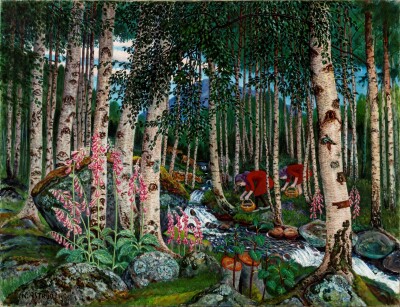

ニコライ・アストルップ[仮称]

2026年11月21日(土)~2027年1月31日(日)

ニコライ・アストルップ(Nikolai Astrup/1880-1928)は、20世紀初頭のノルウェーで最も傑出した画家の一人として、近年、世界的にも評価が高まっています。雄大な自然に囲まれたノルウェー南西部、ヨルステル湖畔で育ったアストルップは生涯のほとんどをこの地で過ごし、季節ごとに変化する風景を描きました。白夜の空に炎が揺らめく幻想的な夏至祭の夜、手仕事のぬくもりを感じる日用品に彩られた室内、画家であり園芸家とも呼べるほどの情熱をもって自ら育てたルバーブなど庭の植物たち――。ノルウェーの自然に溶け込み、内部からその豊かな世界を描き続けたアストルップの絵画は、自然の神秘を体現するかのような奥深い魅力で見る者の心をとらえ、広大な風景の中へと誘います。本展では、油彩画に加え、アストルップがとりわけ卓越した仕事を残した木版画の作品もご覧いただきます。日本の浮世絵版画にも影響を受けながら、彼独自の芸術へと昇華させたアストルップの木版画は、その多くが刷りごとに異なる表情をもつ一点ものです。いずれもノルウェーから来日する貴重な作品約130点により、自然の輝きに満ちたアストルップの世界をご堪能ください。

(上段左)ニコライ・アストルップ《ルバーブ》1911-21年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

(上段右)ニコライ・アストルップ《春の夜と柳》1917-27年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

(下段左)ニコライ・アストルップ《祭火》1915年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

(下段右)ニコライ・アストルップ《ジギタリス》1920年頃 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館ファイル概要:参考資料(PDF)

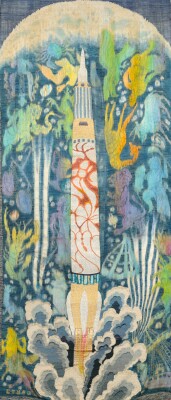

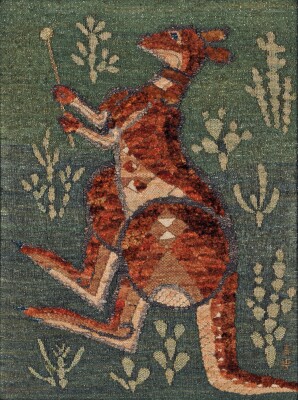

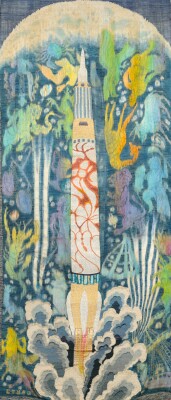

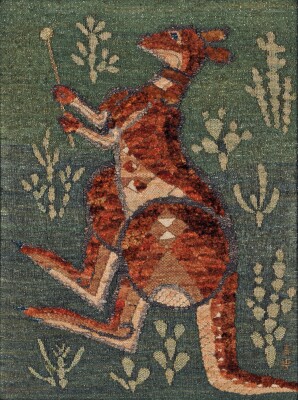

生誕140年記念 山鹿清華[仮称]

2027年2月20日(土)~4月11日(日)京都で活版印刷業を営む家に生まれた山鹿清華(やまが・せいか/1885-1981)は、十代の頃に西陣織の図案と日本画を学び始めました。その後、神坂雪佳に師事し、創作の幅を広げていきます。図案、糸の選択、織りまでの工程をひとりで行う「手織錦」を自ら創案したことで勢いをつけ、1927年、新設されたばかりの帝展・美術工芸部門に《手織錦壁掛 和蘭陀船》を出品し、特選を受賞しました。

手掛けたものは、寺院の仏幡から、お祭りの懸装品、劇場の緞帳、客船の室内装飾、タペストリーまで幅広く、作品の主題も、天女や雲龍などの伝統的な図柄から、機関車、ロケット、東京タワー、冷蔵庫といった時代を映すユニークなものまで、実に多様で奇抜です。山鹿は明治、大正、昭和にわたり染織の伝統継承に努めるいっぽうで、進取の気風にも富んだ稀有な存在だったといえるでしょう。

本展は、山鹿清華の代表作や織下絵、資料などで振り返る40年ぶりの回顧展です。

(左)山鹿清華《手織錦壁掛 星座・月・ロケット》1958年 京都市美術館

(中央)山鹿清華《手織錦屏風 立花》1935年 京都市美術館

(右)山鹿清華《手織錦壁掛 闘士カンガルー》1960年 京都市美術館ファイル概要:参考資料(PDF)

開催概要

| 展覧会名 | 東京ステーションギャラリー 2026年 展覧会スケジュールのご案内 |

|---|---|

| 会場 | 東京ステーションギャラリー |

| 住所 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1(JR東京駅 丸の内北口 改札前) Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| TEL | 03-3212-2485 |

| URL |

|

| SNS |

広報用画像一覧

螺旋階段からの眺め ©Wakabayashi Hayato

螺旋階段からの眺め ©Wakabayashi Hayato 大西茂《(題不詳)》1950年代 ©Estate of Shigeru Onishi, courtesy of MEM

大西茂《(題不詳)》1950年代 ©Estate of Shigeru Onishi, courtesy of MEM 大西茂《(題不詳)》1962年頃 ©Estate of Shigeru Onishi, courtesy of MEM

大西茂《(題不詳)》1962年頃 ©Estate of Shigeru Onishi, courtesy of MEM カール・ヴァルザー《婦人の肖像》1902年 ゴットフリート・ケラー財団(新ビール美術館寄託)

カール・ヴァルザー《婦人の肖像》1902年 ゴットフリート・ケラー財団(新ビール美術館寄託) カール・ヴァルザー《森》1902-03年 新ビール美術館

カール・ヴァルザー《森》1902-03年 新ビール美術館 カール・ヴァルザー《歌舞伎女形(傾城阿古屋)》1908年 ベルン美術館 ©Kunstmuseum Bern

カール・ヴァルザー《歌舞伎女形(傾城阿古屋)》1908年 ベルン美術館 ©Kunstmuseum Bern 前田寛治《棟梁の家族》1928年 鳥取県立美術館

前田寛治《棟梁の家族》1928年 鳥取県立美術館 前田寛治《繃帯をした男》1924年頃 鳥取県立美術館

前田寛治《繃帯をした男》1924年頃 鳥取県立美術館 前田寛治《花と子供等》1921年 鳥取県立美術館

前田寛治《花と子供等》1921年 鳥取県立美術館 歌川国芳《通俗水滸傳豪傑百八人之一個 九紋龍史進 跳澗虎陳達》文政10(1827)年頃 個人蔵

歌川国芳《通俗水滸傳豪傑百八人之一個 九紋龍史進 跳澗虎陳達》文政10(1827)年頃 個人蔵 ニコライ・アストルップ《ルバーブ》1911-21年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

ニコライ・アストルップ《ルバーブ》1911-21年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館 ニコライ・アストルップ《春の夜と柳》1917-27年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

ニコライ・アストルップ《春の夜と柳》1917-27年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館 ニコライ・アストルップ《祭火》1915年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

ニコライ・アストルップ《祭火》1915年 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館 ニコライ・アストルップ《ジギタリス》1920年頃 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館

ニコライ・アストルップ《ジギタリス》1920年頃 DNB貯蓄銀行財団/コーデ・ベルゲン美術館 山鹿清華《手織錦壁掛 星座・月・ロケット》1958年 京都市美術館

山鹿清華《手織錦壁掛 星座・月・ロケット》1958年 京都市美術館 山鹿清華《手織錦屏風 立花》1935年 京都市美術館

山鹿清華《手織錦屏風 立花》1935年 京都市美術館 山鹿清華《手織錦壁掛 闘士カンガルー》1960年 京都市美術館

山鹿清華《手織錦壁掛 闘士カンガルー》1960年 京都市美術館 前田寛治《少女と子供》1927年 鳥取県立美術館

前田寛治《少女と子供》1927年 鳥取県立美術館

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 画像データの一括ダウンロード

- 東京ステーションギャラリーの施設(外観・内観)画像も同時ご提供

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。