プレスリリース

UPDATE

カルン・タカール・コレクション

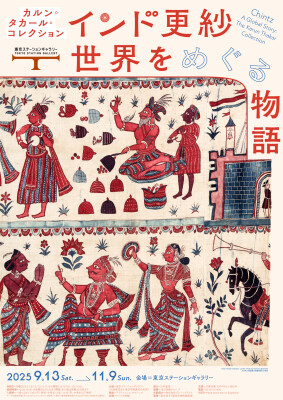

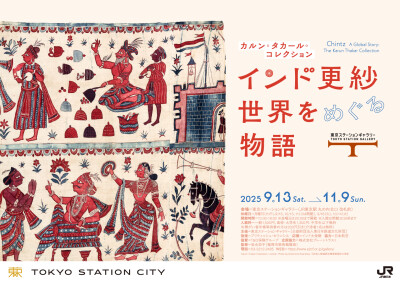

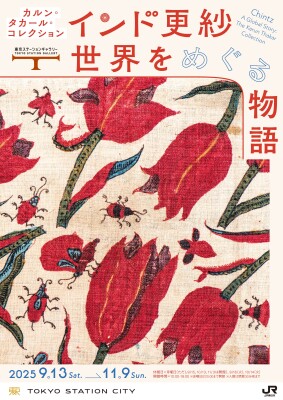

インド更紗 世界をめぐる物語

東京ステーションギャラリー(東京都千代田区丸の内1-9-1[JR東京駅 丸の内北口 改札前])にて、「カルン・タカール・コレクション インド更紗 世界をめぐる物語」展を、2025年9月13日(土)から11月9日(日)まで開催します。世界屈指のコレクター、カルン・タカール氏のコレクションを日本で初めて紹介する本展で、今もなお世界中の人々を惹きつけてやまないインド更紗の奥深い魅力をご堪能ください。

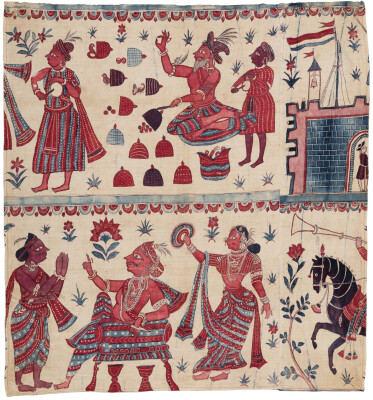

《白地人物城郭文様更紗裂》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

インドで生まれた更紗(さらさ)はその誕生から数千年の歴史の中で、衣服や宗教儀式、室内装飾などさまざまな用途に使われてきました。天然素材の茜(あかね)と藍(あい)を巧みに用いて、染織の難しい木綿布を色鮮やかに染め上げて作られた更紗は、のびやかで濃密な文様が大きな特徴です。また、染色の驚異的な堅牢性も、世界中の人々を驚かせました。主要な交易品として、おそくとも1世紀には東南アジアやアフリカへと渡り、17世紀にはヨーロッパ各国で相次いだ東インド会社の設立に伴い世界中へと輸出されます。貿易を通して他国の要望に応じたデザインを自在に展開しつつも、力強いインドの美意識を内包するインド更紗は、装飾美術から服飾まで世界中のあらゆる芸術に多大な影響を与えました。

本展ではインド国内向けに作られた最長約8メートルの完全な形で残る更紗の優品から、アジアとヨーロッパとの交易で生み出されたデザインを伝える掛布や服飾品、そして国内のコレクションも交えた日本での展開を伝える貴重な作品を紹介します。

世界屈指のコレクター、カルン・タカール氏のコレクションを日本で初めて紹介する本展で、今もなお世界中の人々を惹きつけてやまないインド更紗の奥深い魅力をご堪能ください。

コレクターのカルン・タカール氏について

1960年生まれのカルン・タカール(Karun Thakar)氏は、幼少期にインドのデリーで母親が経営していた仕立屋を手伝いながら、さまざまな布から精緻な衣装が作られるのを身近に見て育ちました。1974年に家族で英国へ移住した後も布や工芸への興味は尽きることなく、1982年からアジアとアフリカの民芸品や染織品の収集を始めます。2021年にはロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館と協働で、アジア・アフリカのテキスタイルと服飾の研究を助成するカルン・タカール基金を設立しました。

「私はこのコレクションの束の間の守り人にすぎません」と語るタカール氏は、自身のコレクションを博物館に寄贈したり貸し出したりと、人々と共有することをとても大切にしています。

カルン・タカール氏からのメッセージ

幼い頃から日本に興味があった私は、30年前に日本の染織品を集め始めました。そして、日本の文化的、視覚的、芸術的、美的観念に夢中になりました。その一端は2015年に出版された書籍『銘仙着物:カルン・タカール・コレクション』(*1)と、2023年のロンドンでの展覧会「日本のリサイクル美学」(*2)で公開されています。

インド更紗は日本において何世代にもわたって愛され、珍重されてきました。更紗にどれほどの敬意が払われてきたかを示す記録や文献は、1600年代初頭にまでさかのぼります。この舶来の布は、茶道具の仕覆(しふく)をはじめ、風呂敷や煙草入れ、さらには掛け軸の表装や畳縁にも用いられ、日本の伝統に深く根ざしています。ごく小さな端切れでさえ、見本帖に貼られて大切に保存されてきたのです。

おそらく更紗は世界初のグローバル・プロダクトとも言えるでしょう。貿易の発展によってインドの職人たちは地域ごとに洗練されたデザインを制作することとなり、そうして生み出された染織品は、世界のデザインと感性の歴史に重要な役割を果たしました。

私が長年にわたってヨーロッパだけでなく日本、インドネシア、スリランカ、タイで収集してきた14世紀から19世紀にかけての染織コレクションは、これまで英国や米国の美術館で展示されてきました。

このたび日本のみなさまにご覧いただけることをたいへん光栄に思います。

*1 Meisen Kimono: The Karun Thakar Collection (Arnoldsche)

*2 “Japanese Aesthetics of Recycling” (Brunei Gallery, SOAS)

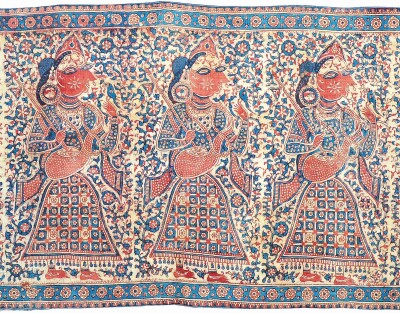

おもな出品作品の紹介

生命讃歌の樹

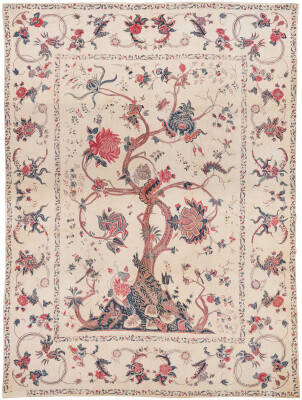

《白地立木形花樹文様更紗掛布(パランポア)》1740-50年頃、南東インド海岸部(ヨーロッパ市場向け)

中央に立木の模様が描かれたベッドカバーや室内装飾用の布「パランポア」は、インド全土で何百年ものあいだ作られてきましたが、これはヨーロッパ人の好みにあわせた白地のデザインです。パランポアはヒンディー語の「パラン・ポッシュ」、つまり「ベッドカバー」に由来します。ごつごつした岩山に力強く根を張り、大輪の花を咲かせた枝はねじれ、躍動感に満ちています。インドの宮殿やテントを装飾してきた立木モチーフの更紗は、海を越えてヨーロッパの人々の暮らしを彩る装飾品として人気を博しました。

花を摘む人

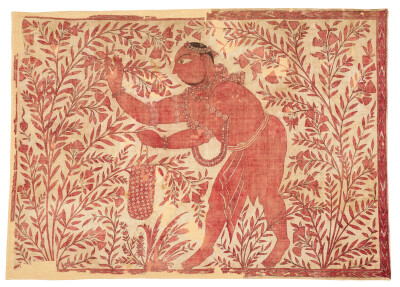

《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀、南東インド(スリランカで発見と伝わる)

描かれた人物は、額の線と首にかけたルドラークシャ(菩提樹の実)の数珠によって、ヒンドゥー教のシヴァ派の信者であることがわかります。生い茂る植物に囲まれて立ち、祈りの儀式プージャーで使う花を摘んでいるようです。その優美な姿勢と指先は、特に繊細に描かれています。

チューリップと虫

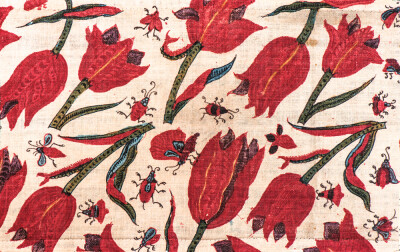

《白地チューリップ虫文様更紗裂》1700-30年頃、南東インド海岸部(オランダ市場向け、日本に伝来)

オランダ向けに生産されたと考えられる、斜めに配されたチューリップと虫だけの印象的なデザイン。ここに描写された赤と紫の2色のチューリップは、17世紀前半にヨーロッパで人気を博した近代的な栽培種を表しています。更紗の生産者たちがさまざまな国の需要にあわせてデザインを研究していたことがうかがえます。

インド版、聖母子像

《白地聖母子文様儀礼用布》18世紀、南東インド海岸部(スリランカで発見と伝わる)

インド更紗の名産地のひとつコロマンデル海岸で特別な依頼を受けて作られ、インドやスリランカのカトリック教会で祭壇の装飾に使われたものと考えられています。描かれているのは聖書を題材にしたモチーフの数々。左手に幼子キリストを抱え、右手には「聖母教会(カトリック教会)」の象徴である帆船を乗せた12の星を冠した聖母が三日月の上に立ち、悪を象徴する蛇を押しつぶしています。そのデザインにはインドの職人たちにしか作り出すことのできない独自の世界観が表れています。

子ども用の帽子にも

《白地花文様更紗女児用帽子》18世紀、オランダあるいはオランダ植民地

大航海時代が幕をあけ、ポルトガルやオランダの商人たちによってインド更紗がヨーロッパにもたらされます。それまでヨーロッパの染織品は色数も乏しく、素材は麻や絹地が中心でしたが、色鮮やかで伸びやかな模様に彩られた上質な木綿布を初めて見た時の驚きは、いかばかりだったでしょうか。やがて自国の産業を守るために禁令が出るほど爆発的な人気となりました。この帽子は、貴重なインド更紗をあますところなく使い切るため、小さな端切れをつなぎ合わせて作られました。

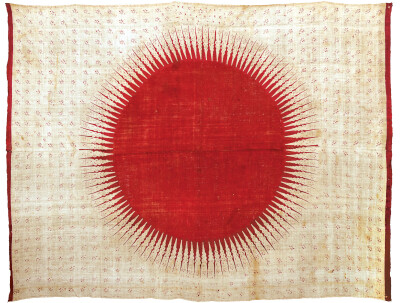

インドネシアで人気

《白地太陽文様更紗儀礼用布(マタハリ)》18世紀後半あるいは19世紀、南東インド海岸部(インドネシア市場向け)

「マタハリ」とはマレー語やインドネシア語で「目(マタ)」、「日(ハリ)」を指し、「太陽」を意味します。この布のように中央に「太陽」が描写された布は、インドネシアのジャワ島やスマトラ島南部で高い人気がありました。これは珍しくスラウェシ島で発見されたものです。

にぎやかな構図

《白地人物城郭文様更紗裂》18世紀、南東インド海岸部(スリランカで発見と伝わる)

上段中央に座る占い師の手元に並ぶ伏せた器からは蛇や鳥、サソリや果物が表れ、右手は印を結んでいます。左右には太鼓を持った人物、そして後方にはオランダ国旗を掲げた砦。下段は宮廷の様子なのか、たくさんの宝石を身につけた人物が従者になにか指示しています。右端の馬の上方にはトランペットのような楽器が伸び、にぎやかな音楽が聴こえてきそうです。

*作品図版はすべてKarun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

*作品タイトルは展覧会開催時に変わる可能性があります

開催概要

| 展覧会名 | カルン・タカール・コレクション インド更紗 世界をめぐる物語 |

|---|---|

| 英語表記 | Chintz A Global Story: The Karun Thakar Collection |

| 会期 |

|

| 会場 | 東京ステーションギャラリー |

| 住所 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1(JR東京駅 丸の内北口 改札前) Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入館料 |

|

| TEL | 03-3212-2485 |

| URL |

|

| SNS | |

| 主催 | 東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文化財団) |

| 後援 | ブリティッシュ・カウンシル |

| 応援 | インド大使館 |

| 協力 | 日本航空 |

| 協賛 | T&D保険グループ |

| 企画協力 | 株式会社ブレーントラスト |

| 監修 | 岩永悦子(福岡市美術館館長) |

| ※都合により開催内容が変更になる場合があります ※本展は全国に巡回予定です |

|

開幕記念トークイベント開催決定!

カルン・タカール氏をゲストに迎え、当館担当学芸員がお話をうかがいます。

日時:9月13日(土)10:20~11:20(予定)

会場:3×3 Lab Future[サロン](東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階)

*参加・申込方法は当館ウェブサイトで随時ご案内します

次回展

小林徳三郎

2025年11月22日(土)~2026年1月18日(日)

広報用画像一覧

《白地立木形花樹文様更紗掛布(パランポア)》1740-50年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地立木形花樹文様更紗掛布(パランポア)》1740-50年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地人物草花文様更紗儀礼用布》17-18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地チューリップ虫文様更紗裂》1700-30年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地チューリップ虫文様更紗裂》1700-30年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地聖母子文様儀礼用布》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地聖母子文様儀礼用布》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地花文様更紗女児用帽子》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

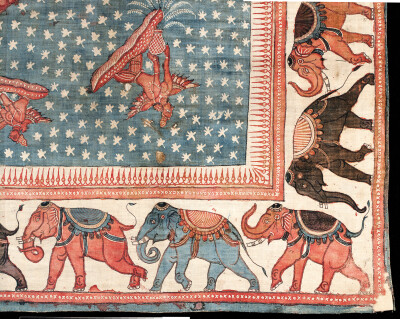

《白地花文様更紗女児用帽子》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地蓮華象文様天蓋布》(部分)18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地蓮華象文様天蓋布》(部分)18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地太陽文様更紗儀礼用布(マタハリ)》18世紀または19世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地太陽文様更紗儀礼用布(マタハリ)》18世紀または19世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地人物城郭文様更紗裂》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地人物城郭文様更紗裂》18世紀 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley 《白地人物文様更紗儀礼用布(マア)》(部分)1450-1650年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley

《白地人物文様更紗儀礼用布(マア)》(部分)1450-1650年頃 Karun Thakar Collection, London. Photo by Desmond Brambley ポスター

ポスター ポスター

ポスター チラシ

チラシ

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 広報用画像1点以上を使用し、ご紹介いただいた媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分をご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- 東京ステーションギャラリーの施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。