プレスリリース

UPDATE

自然と魂 利根山光人の旅

異文化にみた畏敬と創造

色彩あふれる情熱的な作品で“太陽の画家”と呼ばれ、世田谷に長年在住した画家・利根山光人(1921-1994)。利根山はメキシコ、インド、中国、また日本の遺跡や祭儀を訪ね、土地や人と深くかかわり、その体験を創作の源泉にしました。没後30年を経たアトリエに遺された作品や資料は、画家の眼差しを携えてフィールドワークを重ねた利根山の姿を物語っています。古来、人類が自然と魂への畏敬や祈りから生み出してきた数々の造形。その原初のエネルギーに触れた利根山の旅と創作の軌跡を、油彩や版画、スケッチ、そして自らの手で採取した貴重なマヤ、アステカ遺跡の拓本やメキシコの蒐集品なども交えて辿ります。

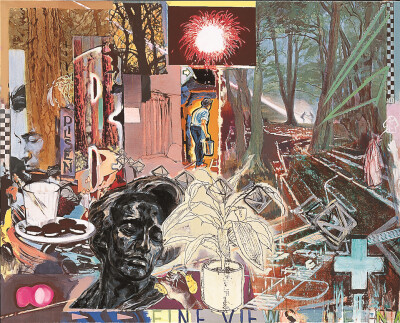

利根山光人《フィエスタ》1977年、油彩・キャンバス、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

利根山光人(1921-1994)は茨城県に生まれ、長く世田谷区にアトリエを構えた画家で、本展は当館では30年ぶりの回顧展です。利根山はメキシコとの関わりで紹介されることの多い作家ですが、このたび、約5年間にわたりアトリエに遺された厖大な版画やスケッチ、コラージュなどの作品群を調査するなかで、メキシコのみならずインドや中国、中東や欧米、そして日本各地の祭り、とりわけ古墳や遺跡に関心を寄せ、世界中に創作のイメージを求める姿があらためて浮かび上がってきました。遺された作品に向き合うと、まるで時空を超えた旅をしているかのような感覚を味わうことができます。

本展では、油彩約50点、版画約60点のほか、スケッチ約100点に加え、マヤ、アステカ遺跡の拓本やメキシコの蒐集品、記録写真など、総数250点を超える作品、資料で、多彩な利根山光人の仕事を紹介します。あふれるバイタリティと、自由で旺盛な好奇心で力強く歩みつづけた、利根山の創作の軌跡を辿ります。

展示構成

Ⅰ 初期の仕事

1950年代の読売アンデパンダン展出品作をはじめ、力強く戦後復興に歩む日本社会の一側面を描きだした〈佐久間ダム〉シリーズの油彩、版画を含む初期作品を紹介。

Ⅱ メキシコへの旅

1959年に初めてメキシコへ渡った際に描かれたスケッチをはじめ、メキシコの古代遺跡に衝撃を受けた利根山が描いた作品を中心に展示。

Ⅲ 世界への旅

インドや中東、アジアの遺跡や祭儀、日本の装飾古墳など、世界各地に取材した作品を紹介。旅先でのさまざまな出会いをつうじて、人間のイマジネーションの原点を見つめた利根山のまなざしを辿ります。

Ⅳ 祭り―自然と魂への祈り

メキシコと日本、それぞれの祭りを題材にした作品を展示。双方の文化に宿る、根源的な人間の生きるエネルギーに強く触発されて描かれた、利根山の力強い絵画表現を紹介します。

Ⅴ ひろがる創造の世界

世界のさまざまな文化との出会いを経て生み出された利根山の自由で豊かな作品世界、そして最晩年の〈ドン・キホーテ〉シリーズを紹介。

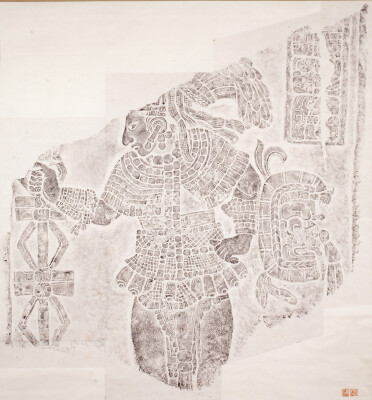

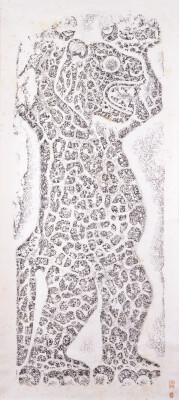

特集展示 マヤ、アステカ遺跡の拓本

利根山光人が1960年代にメキシコ政府の許可を得て採集した、マヤ、アステカ遺跡の拓本(世田谷美術館蔵)を紹介。そのほか、メキシコの民族資料や民芸など、利根山が蒐集したコレクションもあわせて展示し、利根山の創造の源泉に触れることができます。

展覧会のみどころ

1. あらためて多彩な仕事に光をあてる、 30年ぶりの大規模回顧展

1995年に当館で開催した「利根山光人展」から30年。この間、メキシコとの関わりで紹介されることの多かった利根山ですが、今回は「利根山光人の旅」をテーマに、メキシコだけでなく日本をふくむ世界各地のさまざまな文化をテーマとした作品も紹介します。ヨーロッパの洞窟壁画、インドの石窟寺院、九州各地の装飾古墳、東北の鹿踊りや鬼剣舞をはじめとした祭りや民俗芸能など、いずれも独特で魅力あふれる造形ばかり。それぞれの出会いに心を躍らせた利根山の感動が絵筆から伝わってきます。

2. アトリエに遺された初公開となる作品、資料を多数紹介

本展は、ご遺族のご協力のもと、2019年から5年間にわたり継続して行ったアトリエ調査を経て実現しました。展覧会では、アトリエに遺された取材旅行時のスケッチブックや写真など、初公開となる資料も多数紹介。1960年代から80年代にかけての風景や風習をとらえた貴重なドキュメントで、利根山が旅先で得た新鮮な印象を今もなお、そのままに感じることができます。これらの資料は何よりも、利根山の作品テーマをよく知るための手がかりとなるでしょう。

3. 貴重なメキシコ古代遺跡の拓本を公開

1963年、特別の許可を得て利根山が採集したマヤ、アステカ遺跡の拓本。東京国立近代美術館で拓本展が開催されるなど、大きな反響を呼びました。現在、世田谷美術館コレクションとなっているこれらの拓本を本展では特集展示として紹介。拓本ならではの実物大のインパクトを味わえます。あわせて、利根山が蒐集したメキシコ先住民族の仮面やメキシコ民芸なども展示。時空を超えた異国のイマジネーションにあふれる空間を体験いただけます。

利根山光人 メキシコにて

茨城県生まれ。1943年、早稲田大学卒業。在学中より川端画学校で学ぶ。1945年より世田谷区在住。1946年頃より石版画(リトグラフ)制作にも取り組む。読売アンデパンダン展に出品するほか、タケミヤ画廊で個展を重ねる。1955年、東京国立博物館のメキシコ美術展に衝撃を受け、1959年に初渡航。以後、生涯をつうじて日本とメキシコを行き来し、古代の遺跡やメキシコの祭り、民芸などを題材に作品を制作。また、南米やヨーロッパ、アジア各地を訪れ、日本国内では九州の装飾古墳をはじめ、東北地方を中心に全国各地の祭りも数多く描いた。1986年、日墨文化交流への貢献により、メキシコ政府よりアギラ・アステカ・ブラーカ最高文化勲章を受章。1975年、岩手県北上市にアトリエを設け、没後1996年に利根山光人記念館(現・利根山光人記念美術館)として開館。聖徳大学・聖徳大学短期大学部(千葉県松戸市)では30年以上にわたり教鞭を執り、学園内に多数の壁画作品も手がけた。

開催概要

| 展覧会名 | 自然と魂 利根山光人の旅 異文化にみた畏敬と創造 |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 世田谷美術館 |

| 住所 | 157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 観覧料 |

|

| TEL | 03-3415-6011 |

| URL |

|

| URL2 |

|

| SNS | |

| 主催 | 世田谷美術館(公益財団法人せたがや文化財団) |

| 後援 | 世田谷区、世田谷区教育委員会 |

| 特別協力 | 一般社団法人アルテトネヤマ、聖徳大学・聖徳大学短期大学部 |

関連企画

工房見学「絶筆石版画の公開制作―利根山光人の版画技法をひも解く」

講師:尾﨑正志氏(尾﨑正志版画工房代表摺師)

日時:10月5日(日)①13:00-14:30、②15:00-16:30

会場:尾﨑正志版画工房(横浜市鶴見区駒岡5丁目10-20)※現地集合解散

定員:各回20名

対象:18歳以上

参加費:無料

※事前申込制(世田谷美術館ウェブサイト申込フォームにて受付。応募多数時抽選)

受付期間:9月2日(火)-9月23日(火・祝)

※詳細は世田谷美術館ウェブサイトにてお知らせします。

ナイトイベント「トネヤマ・デ・ノーチェ」

夜の美術館で一味違ったトーク&展覧会ツアーを行います。

トークゲスト:立花雅子氏(利根山光人長女)

日時:10月11日(土)17:30-20:00

会場:世田谷美術館 講堂ほか

定員:30名

対象:18歳以上

参加費:無料

※事前申込制(世田谷美術館ウェブサイト申込フォームにて受付。応募多数時抽選)

受付期間:9月9日(火)-9月30日(火)

※詳細は世田谷美術館ウェブサイトにてお知らせします。

レクチャー「人間讃歌の画家 利根山光人―大いなる生を描く―」

講師:滝沢恭司氏(新潟市美術館特任館長)

日時:10月19日(日)11:00-12:30

会場:世田谷美術館 講堂

定員:140名

参加費:無料

※当日館内にて入場整理券を配布

※手話通訳付き

レクチャー:担当学芸員による展覧会解説(友の会共催事業)

講師:池㞍豪介(本展担当学芸員)

日時:10月25日(土)13:30-15:00

会場:世田谷美術館 講堂

定員:140名

参加費:無料

※当日館内にて入場整理券を配布

※手話通訳付き

100円ワークショップ

小さなお子様から大人の方まで楽しめる工作。

日時:会期中の毎土曜 13:00-15:00

会場:地下創作室

参加費:1回100円

※申込不要、随時受付

同時開催展

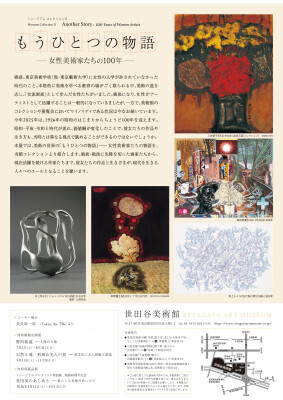

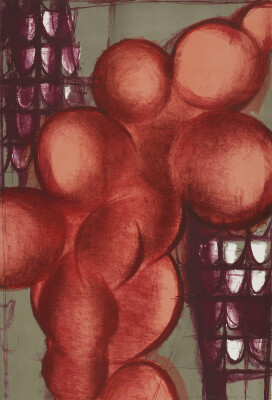

ミュージアム コレクションⅡ もうひとつの物語―女性美術家たちの100年

会期:2025年7月26日(土)~11月3日(月・祝) 2階展示室

※同時開催の企画展チケットであわせてご覧いただけます。

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/collection/detail.php?id=col00124

辰野登恵子 《May-7-91》 1991年

今年2025年は、1926年の昭和のはじまりからちょうど100年を迎えます。昭和・平成・令和と時代が流れ、価値観が変化したことで、彼女たちの作品や生き方も、当時とは異なる視点で眺めることができるのではないでしょうか。

本展では、美術の世界の「もうひとつの物語」――女性美術家たちの物語を、当館コレクションより紹介します。戦前・戦後に先陣を切った画家たちから、現在活躍を続ける作家たちまで、彼女たちの作品と生きざまが、現代を生きる人々へのエールとなることを願います。

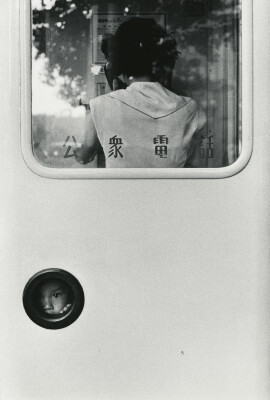

コーナー展示 奈良原一高〈Tokyo, the ‘50s〉より

「僕は空気を呼吸するように、東京の街角で写真を呼吸していた」――写真家・奈良原一高(1931-2020)が20代の若き日にとらえた1950年代後半の東京。長い間眠っていたそれらのネガは、のちに奈良原自身によって再発見され、1990年代にシリーズ〈Tokyo, the ‘50s〉として発表されました。作家ご遺族より寄贈いただいたプリントから15点を展示するほか、スライドショーで全50点を紹介します。

※横浜美術館のコレクション展では、1959年に奈良原が横浜で撮影したシリーズ〈Blue Yokohama〉全43点を展示中です(11/3[月・祝]まで)。本コーナー展示とあわせてお楽しみください。

https://yokohama.art.museum/exhibition/202506_collection/

※両シリーズを収録した写真集『Tokyo, the ‘50s / Blue Yokohama』(復刊ドットコム・刊)が2025年7月に刊行予定です。詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://www.fukkan.com/fk/CartSearchDetail?i_no=68338108

広報用画像一覧

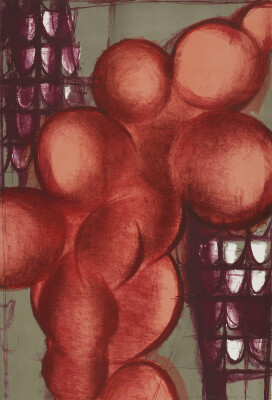

利根山光人《フィエスタ》1977年、油彩・キャンバス、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

利根山光人《フィエスタ》1977年、油彩・キャンバス、一般社団法人アルテトネヤマ蔵 利根山光人《雨乞い》1987年、油彩・キャンバス、世田谷美術館蔵

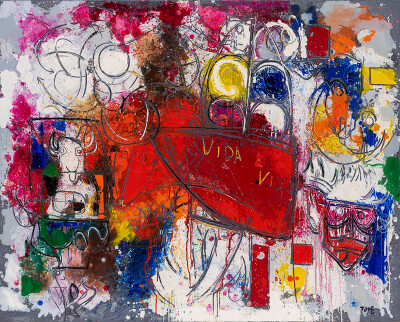

利根山光人《雨乞い》1987年、油彩・キャンバス、世田谷美術館蔵 利根山光人《祝祭》1978年、油彩・キャンバス、聖徳大学・聖徳大学短期大学部蔵

利根山光人《祝祭》1978年、油彩・キャンバス、聖徳大学・聖徳大学短期大学部蔵 利根山光人《律動》1976年、油彩・キャンバス、利根山光人記念美術館蔵

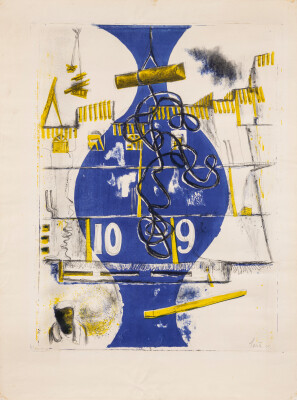

利根山光人《律動》1976年、油彩・キャンバス、利根山光人記念美術館蔵 利根山光人《堰堤(A)》(佐久間ダムシリーズ)1955年、リトグラフ、世田谷美術館蔵

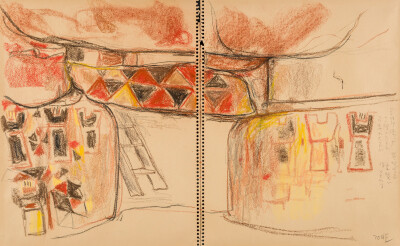

利根山光人《堰堤(A)》(佐久間ダムシリーズ)1955年、リトグラフ、世田谷美術館蔵 利根山光人《円文と人物》(チブサン古墳、熊本県山鹿市)1973年、コンテ・水彩・パステル・紙、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

利根山光人《円文と人物》(チブサン古墳、熊本県山鹿市)1973年、コンテ・水彩・パステル・紙、一般社団法人アルテトネヤマ蔵 利根山光人《王者の墓室》(王塚古墳、福岡県嘉穂郡桂川町)1973年、鉛筆・コンテ・パステル・紙、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

利根山光人《王者の墓室》(王塚古墳、福岡県嘉穂郡桂川町)1973年、鉛筆・コンテ・パステル・紙、一般社団法人アルテトネヤマ蔵 利根山光人《生命の樹》1987年、リトグラフ、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

利根山光人《生命の樹》1987年、リトグラフ、一般社団法人アルテトネヤマ蔵 利根山光人《王侯立像(拓本)》(メキシコ・チアパス州、ボナンパク遺跡、マヤ古典期A.D.780頃)、1963年採拓、墨・和紙、世田谷美術館蔵

利根山光人《王侯立像(拓本)》(メキシコ・チアパス州、ボナンパク遺跡、マヤ古典期A.D.780頃)、1963年採拓、墨・和紙、世田谷美術館蔵 利根山光人《立ち上るジャガー(拓本)》(メキシコ・イダルゴ州、トゥーラ遺跡、トルテカ後古典期―前期)、1963年採拓、墨・和紙、世田谷美術館蔵

利根山光人《立ち上るジャガー(拓本)》(メキシコ・イダルゴ州、トゥーラ遺跡、トルテカ後古典期―前期)、1963年採拓、墨・和紙、世田谷美術館蔵 彩色木彫ワニ(メキシコ・ゲレロ州)利根山光人旧蔵、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

彩色木彫ワニ(メキシコ・ゲレロ州)利根山光人旧蔵、一般社団法人アルテトネヤマ蔵 彩色陶製オブジェ(メキシコ・メテペック)、利根山光人旧蔵、一般社団法人アルテトネヤマ蔵

彩色陶製オブジェ(メキシコ・メテペック)、利根山光人旧蔵、一般社団法人アルテトネヤマ蔵 利根山光人 メキシコにて

利根山光人 メキシコにて ミュージアム コレクションⅡ「もうひとつの物語―女性美術家たちの100年」チラシ表面

ミュージアム コレクションⅡ「もうひとつの物語―女性美術家たちの100年」チラシ表面

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ)のチラシ画像となります。 ミュージアム コレクションⅡ「もうひとつの物語―女性美術家たちの100年」チラシ裏面

ミュージアム コレクションⅡ「もうひとつの物語―女性美術家たちの100年」チラシ裏面

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ)のチラシ画像となります。 辰野登恵子 《May-7-91》 1991年、世田谷美術館蔵

辰野登恵子 《May-7-91》 1991年、世田谷美術館蔵

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ)の広報用画像となります。 福田美蘭《FINE VIEWS》1988年、世田谷美術館蔵

福田美蘭《FINE VIEWS》1988年、世田谷美術館蔵

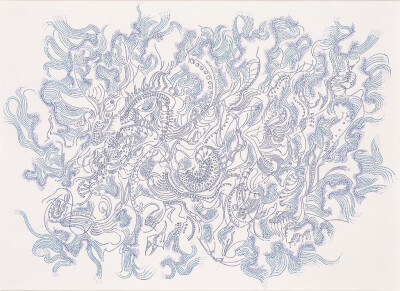

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ)の広報用画像となります。 井上玲子《タイムトンネル’92(遊遊)》1992年、世田谷美術館蔵

井上玲子《タイムトンネル’92(遊遊)》1992年、世田谷美術館蔵

撮影:上野則宏

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ)の広報用画像となります。 坂上チユキ《古代魚の夢》1988-1989年、世田谷美術館蔵

坂上チユキ《古代魚の夢》1988-1989年、世田谷美術館蔵

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ)の広報用画像となります。 奈良原一高《Hibiya》〈Tokyo, the ‘50s〉より 1956-58年、世田谷美術館蔵 ©NARAHARA IKKO ARCHIVES

奈良原一高《Hibiya》〈Tokyo, the ‘50s〉より 1956-58年、世田谷美術館蔵 ©NARAHARA IKKO ARCHIVES

※こちらは、同時開催展(ミュージアム コレクションⅡ「コーナー展示」)の広報用画像となります。

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 掲載媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット3組6名様分、5組10名様分のいずれかをご提供可能

- 画像データの一括ダウンロード

- 世田谷美術館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。