プレスリリース

UPDATE

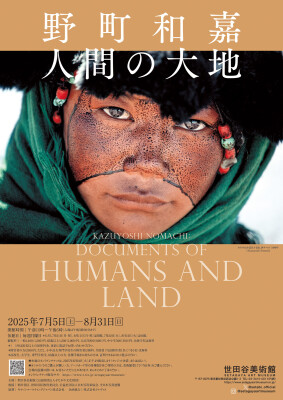

野町和嘉―人間の大地

1972年にサハラ砂漠と出会って以降、野町和嘉(1946-)は、世界各地の、多様で過酷ともいえる風土と、その土地で深い信仰を支えに生きる人々を撮り続けてきました。その写真は世界各国のグラフ誌に掲載され、多くの人に衝撃を与え、話題を呼びます。しかし、50年余の長きにわたって同じ土地を繰り返し訪れ、野町が記録してきた光景は、政情悪化と、携帯電話の急速な普及に象徴される世界の平準化によって急速に失われています。今や貴重な「人と大地のドキュメント」といえるでしょう。本展覧会は代表作を中心に、自らを荒地願望症と称する写真家の足跡を辿ります。

野町和嘉 「カイラス山を巡礼する娘。西チベット」 1990年 © Kazuyoshi Nomachi

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

展覧会概要

写真家・野町和嘉は、1972年、25歳の時にサハラ砂漠を訪れ、大きな転機を迎えました。辺境に関する情報が乏しい時代、出会った旅人と地図を分け合うような行程のなかで、野町は蒼穹の下に開けた地平線と、古来より連綿と続く人々の営みに魅せられていきます。サハラの写真が認められ各国のグラフ誌に掲載されるようになり、野町はさらにエチオピア、チベット、サウジアラビアと、深い信仰が人々の暮らしを形作っている、しかし外部の者が容易には近づくことのできない土地を目指しました。旅を続ける野町の写真には、過酷な風土のなかで暮らす人々の息遣いと生き抜く意志が宿っています。そして、その膨大な作品群は、デジタル・テクノロジーにより「アイロン掛けされた一枚のシーツで覆ったように急速度で画一化されつつある」現在では最早見ることのできない、貴重な人と大地のドキュメントといえるでしょう。

本展覧会では、「サハラ」、「ナイル」、「エチオピア」、「グレート・リフト・ヴァレー」、「チベット」、「メッカとメディナ」、「アンデス」の7つのテーマで代表作品をご紹介し、野町和嘉の50年にわたる活動の足跡を辿ります。

野町和嘉

1946年高知県に生まれる。写真家を志して上京し、杵島隆に師事。71年にフリーの写真家となる。72年サハラ砂漠の旅をきっかけに、アフリカを広く取材し始める。78年写真集『サハラ』を平凡社とイタリアのモンダドーリ社との国際共同出版として5か国で刊行。80年から13か月にわたってナイル流域を取材し、82年には『LIFE』誌の記事により米国報道写真家協会年度賞・銀賞を受賞する。1995年には異教徒の立ち入りが禁じられているイスラームの聖地メッカとメディナを取材する。世紀の変わり目には世界で5社にしか発給されない撮影許可書を入手し、ミレニアム行事のクライマックスを迎えるヴァチカンを撮影。2009年紫綬褒章を受章。

展示構成

冒頭に、野町の代表作8点を大判のプリントで紹介し、その後、50年を越える、世界を巡り続けた活動のなかから、「サハラ」、「ナイル」、「エチオピア」、「グレート・リフト・ヴァレー」、「チベット」、「メッカとメディナ」、「アンデス」の7つのテーマで展示する。

展覧会のみどころ

写真家・野町和嘉の集大成

野町和嘉は1946年に高知県幡多郡三原村に生まれ育ちます。三原村は高知市内から100km以上離れ、現在東京から時間的距離が一番遠い村として知られています。高校時代にカメラの魅力に取りつかれ、上京して写真家を目指します。1972年のサハラ体験以降、野町は世界各地の知られざる世界に足を踏み入れ撮影をしてきました。南スーダンの牧畜民の取材では、通訳もガイドも伴わずにキャンプ地に入り、牛と共にある人々の暮らしを撮影しました。その写真は世界に配信され衝撃を与えます。以降、アフリカ、ユーラシア、南北アメリカ大陸と、野町の人と信仰と暮らしを追う撮影のフィールドが広がっていきました。

海外での評価の高さ

サハラを旅し撮影した野町は、写真集を刊行しようとダミーブックを作り、平凡社を訪れます。それを見たイタリアのモンダドーリ社の編集者が、即座に刊行を決定。最初の写真集『サハラ』が日、英、伊、仏、米の5か国での出版となりました。刊行後、シナイ半島を取材し、写真集『シナイ』が同様に国際出版されます。その後、野町の写真は『LIFE』をはじめとする、各国のグラフ雑誌に掲載されていきます。2005年には30年の活動の集大成となる写真集『地球巡礼』を11か国語で刊行。2013年にはローマ市立現代美術館において総点数225点での回顧展を開催しています。

もう見ることのできない世界

野町がアフリカ大陸奥地まで分け入った1970年代から1980年代は、人々の暮らしは穏やかで安全だったようです。しかし、その後政情不安が高まり、紛争が勃発し、入国できない国々も少なくありません。また2000年以降、デジタル・デバイス、携帯電話の普及により、各地の暮らしは平準化されていきます。野町は同じ場所を数年開けて繰り返し訪れ撮影をしていくなかで、光景がどんどん変化していくのを実感してきました。人々の生活様式が、その土地独自の風習が、そして身に着けるものが急速に変化してしまった現在、野町の写真の光景は貴重な地球のドキュメントと言えるでしょう。

開催概要

| 展覧会名 | 野町和嘉―人間の大地 |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 世田谷美術館 |

| 住所 | 157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 観覧料 |

|

| TEL | 03-3415-6011 |

| URL |

|

| URL2 |

|

| SNS | |

| 主催 | 世田谷美術館(公益財団法人せたがや文化財団) |

| 後援 | 世田谷区、世田谷区教育委員会、公益社団法人日本写真家協会、全日本写真連盟 |

| 協賛 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |

| 企画協力 | 株式会社クレヴィス |

関連イベント

講演会「人間の大地を踏みしめた50年を振り返って」

講師:野町和嘉(写真家)

訪れた世界各地の当時の姿とともに、撮影の際の出来事について語っていただきます。

日時:2025年8月2日(土) 午後3時~午後4時30分

会場:講堂 定員:先着140名 参加費:無料

*当日午後2時より講堂前にて整理券を配布。*手話通訳付き

100円ワークショップ「サハラの空」

小さなお子様から大人の方まで、1回100円で楽しめる工作。

日時:7月の毎土曜日、8月の毎金・土曜日 午後1時~午後3時

場所:地下創作室 *予約不要、随時受付

広報用画像一覧

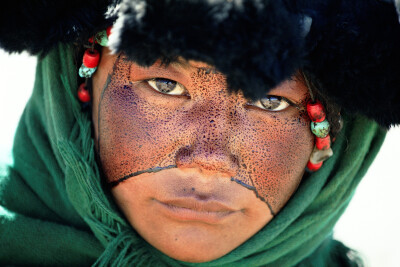

野町和嘉 「カイラス山を巡礼する娘。西チベット」 1990年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「カイラス山を巡礼する娘。西チベット」 1990年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「巨大砂丘麓の放牧。アルジェリア」 1972年 © Kazuyoshi Nomachi

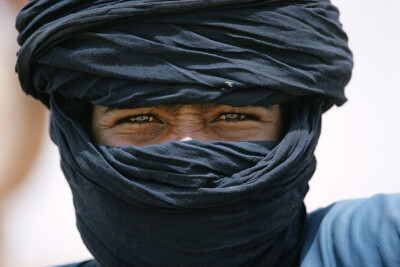

野町和嘉 「巨大砂丘麓の放牧。アルジェリア」 1972年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「トゥアレグ族の青年。タマンラセット、アルジェリア」 1974年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「トゥアレグ族の青年。タマンラセット、アルジェリア」 1974年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「雌牛の尿で髪を洗うヌエル族の少年。南スーダン」 1981年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「雌牛の尿で髪を洗うヌエル族の少年。南スーダン」 1981年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「ディンカ族牧畜民。スーダン」 1981年 © Kazuyoshi Nomachi

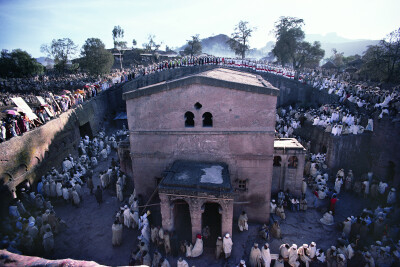

野町和嘉 「ディンカ族牧畜民。スーダン」 1981年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「クリスマスを祝福する司祭のダンスと巡礼者。ラリベラ、エチオピア」 1982年 © Kazuyoshi Nomachi

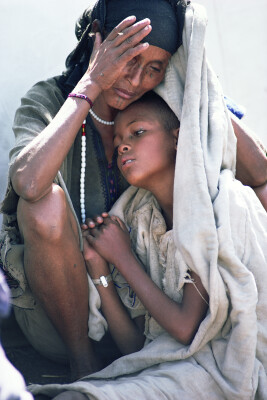

野町和嘉 「クリスマスを祝福する司祭のダンスと巡礼者。ラリベラ、エチオピア」 1982年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「診察を待つ母と子。アムハラ、エチオピア」 1984年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「診察を待つ母と子。アムハラ、エチオピア」 1984年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「アファール族の娘。ダナキル砂漠、エチオピア」 1991年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「アファール族の娘。ダナキル砂漠、エチオピア」 1991年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「ハマル族の娘たちのダンス。オモ、エチオピア」 1991年 © Kazuyoshi Nomachi

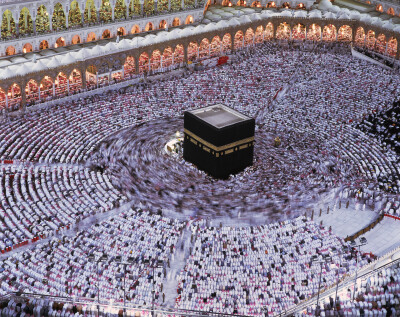

野町和嘉 「ハマル族の娘たちのダンス。オモ、エチオピア」 1991年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「夜を徹して行われるライラトル・カドルの礼拝。メッカ、サウジアラビア」 1995年 © Kazuyoshi Nomachi

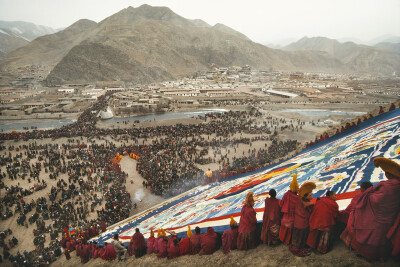

野町和嘉 「夜を徹して行われるライラトル・カドルの礼拝。メッカ、サウジアラビア」 1995年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「大祈願会で披露された巨大タンカ。甘粛省、中国」 1989年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「大祈願会で披露された巨大タンカ。甘粛省、中国」 1989年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉 「氷河に十字架を建てるために登山する巡礼者。ペルー」 2004年 © Kazuyoshi Nomachi

野町和嘉 「氷河に十字架を建てるために登山する巡礼者。ペルー」 2004年 © Kazuyoshi Nomachi 野町和嘉

野町和嘉 チラシ表

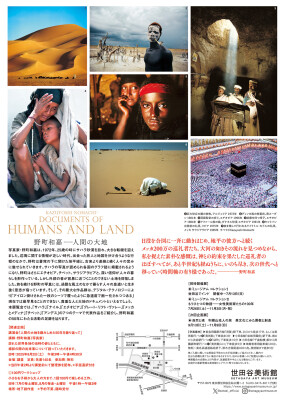

チラシ表 チラシ裏

チラシ裏

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 掲載媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット3組6名様分、5組10名様分のいずれかをご提供可能

- 画像データの一括ダウンロード

- 世田谷美術館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。