プレスリリース

UPDATE

藤田嗣治 絵画と写真

茨城県近代美術館(茨城県水戸市千波町東久保666-1)にて、「藤田嗣治 絵画と写真」を2026年2月10日(火)より4月12日(日)まで開催いたします。エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治(ふじた・つぐはる、1886-1968)。 早くからカメラを愛用していた藤田は数千点の写真を撮影するとともに、絵画制作にも活用しました。本展は、藤田の絵画について「写真」という切り口によって再考する世界初の展覧会です。「撮る藤田」、そして「撮られる藤田」にも注目しながら、藤田の絵画と写真の深い関係性についてひもときます。

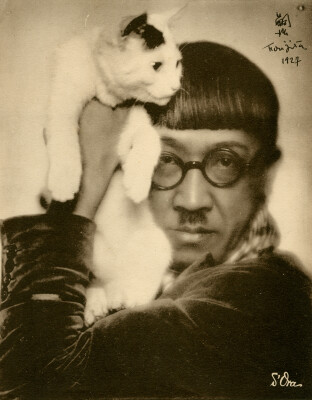

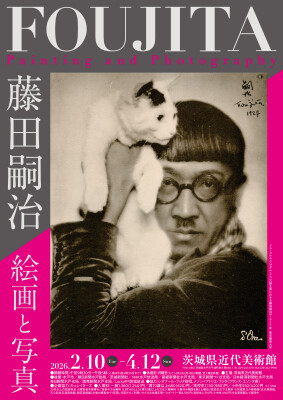

ドラ・カルムス(マダム・ドラ)《猫を肩にのせる藤田嗣治》1927年 東京藝術大学

展覧会概要

「乳白色の下地」による裸婦像で一世を風靡した藤田嗣治(1886-1968)。本展は、エコール・ド・パリの画家として世界的に知られる藤田について、「写真」を手がかりに再考する世界初の展覧会です。

藤田は、若き日から晩年に至るまで、旅先でも日常でも、メモをするかのようにあらゆる人や風景にカメラを向け、膨大な量の写真を残しました。そして、何枚もの写真から細部を抜き出し、絵画制作の際にそれらを画面上で再構成するなど、写真を資料として活用しています。本展では、絵画作品とともにその素材となった写真を併せて展示します。また、資料や素材の域を超えた、藤田ならではの感性や色彩感覚が息づく写真をいまだかつてないボリュームで紹介し、レンズを通した画家の眼の有り様を浮かび上がらせます。

オカッパ頭、丸眼鏡、口髭、猫 ― 画家を知る誰もが思い浮かべる典型的な“フジタ”のイメージは、意識的に「見られたい自分」を打ち出した藤田のセルフ・ブランディングの成果でもありました。盛んに描かれた自画像と、あまた撮られたポートレート写真により、時代のアイコン・フジタがいかに形づくられ、流布していったかを探ります。

本展では、藤田がパリで交友を持ち刺激を受けたウジェーヌ・アジェ、マン・レイなど、同時代の写真家の作品を出発点とし、「描く藤田」と「撮る藤田」、そして「撮られる藤田」を通して、藤田の絵画と写真の深い関係性に迫ります。絵画と写真の間を行き来する藤田の「眼の軌跡」を追体験してみてください。

(約620字)

エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治(1886-1968)。写真や映像が発展する時代を生きた藤田はカメラを愛用し、絵画制作にも活用しました。藤田の芸術について、「写真」をキーワードに再考します。

【広報文2】(約160字)

エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治(1886-1968)。早くからカメラを愛用していた藤田は数千点の写真を撮影するとともに、絵画制作にも活用しました。また、藤田はオカッパ頭や眼鏡など独特の風貌によって自己のイメージを演出し、しばしば著名な写真家の被写体にもなりました。「写真」をキーワードに、新たな藤田像に迫ります。

【広報文3】(約180字)

エコール・ド・パリを代表する画家・藤田嗣治(1886-1968)。早くからカメラを愛用していた藤田は数千点の写真を撮影するとともに、絵画制作にも活用しました。また、パリで時代の寵児となった藤田はオカッパ頭や眼鏡など独特の風貌によって自己のイメージを演出し、しばしば著名な写真家の被写体にもなりました。本展では藤田の絵画と写真との関係性をひもときながら、その表現について再考します。

展覧会の構成

プロローグ 眼の時代

藤田は1913年の渡仏後、すぐに写真に関心を持ち自ら撮影するようになりました。写真がさまざまな領域で普及し、影響を及ぼすようになった時代背景を紹介し、藤田と写真との接点を探ります。また、ウジェーヌ・アジェ(1857-1927)やマン・レイ(1890-1976)など、藤田がパリで交友を持ち影響を受けたであろう写真家の作品も紹介します。

第1章 絵画と写真につくられた画家

1920年代のパリではさまざまな芸術家が写真という新しいメディアに注目したほか、多くの写真家がファッションや報道の分野で活躍しました。パリで画壇の寵児となった藤田は、しばしば彼らの被写体として取り上げられる中で、周到な自己演出を通して「見せたい自分」「見られたい自分」をアピールし、“フジタ”のイメージを作り上げていきました。藤田の自画像やポートレート写真から、そのセルフ・ブランディング術やイメージ戦略を考察します。

第2章 写真がつくる絵画

本展の開催のための調査を進める中で、藤田が絵画制作で頻繁に写真を利用していることが判明しました。藤田にとって写真は単なるメモ代わりではなく、彼の絵画制作においてより大きな意味を持っていました。藤田の絵画と写真の密接な関係を紹介し、その創作活動における写真の役割を考えます。

第3章 画家がつくる写真

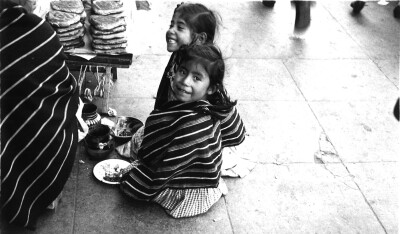

1930年代、藤田は長期の中南米旅行の後、故国・日本に定住し、戦時下では地方を中心として日本国内やアジア各地を旅しました。本章では、その際に撮影されたモノクロ写真を展示するとともに、戦後フランスに戻った藤田が、当時、本格的に普及し始めたカラー写真でヨーロッパ各地や身近な光景を捉えた作品を選りすぐって紹介します。

エピローグ 眼の記憶/眼の追憶

藤田の絵画作品では、自身のルーツや家族の記憶にまつわる主題が、とりわけ晩年に近づくにつれて多く取り上げられています。そうした作品ではたびたび写真が用いられていますが、写真に特有のイメージの力がどのように藤田の作品に作用しているのか、写真は補助的手段を超えた役割を持っていたのではないか ― それらを最後に検証します。

見どころ

1. 記録ツールを超えて ― 絵画を構成する写真

藤田は、旅先でも日常でも、メモやスケッチをするようにあらゆる人や風景にカメラを向けました。そして、絵画制作の際に、何枚もの写真から細部を抜き出しそれらをコラージュのように画面上で再構成するなど、写真を資料として活用しています。絵画作品とともにその素材となった写真を併せて展示し、藤田がどのように画面を構成していったかを検証します。

2. 自画像とポートレート写真による藤田のセルフ・ブランディング術

藤田といえば、画家を知る誰もが、前髪を切り揃えたオカッパ頭、丸眼鏡、口髭、奇抜なファッション、そして猫を思い浮かべます。これらは、藤田自身が周到に打ち出した「見せたい自分」「見られたい自分」であり、芸術の都・パリで立身するためのセルフ・ブランディングの一環だったといえるでしょう。細部まで巧みに自己演出がなされた自画像と、あまた撮られたポートレート写真により、時代のアイコン・フジタがいかに形づくられ、流布していったかを辿ります。

3. 画家の眼の記憶 ― 藤田の感性が光る珠玉の写真を一挙公開!

旅先で、そして日々の生活の中で、藤田は何に惹かれ、レンズを通してどのように周囲のものを切り取ったのでしょうか。メゾン=アトリエ・フジタ(フランス・エソンヌ県)、そして東京藝術大学に大量に残された写真からは、藤田の対象を選び取るセンス、巧みな構図、そして画家ならではの色彩感覚を見て取ることができます。本展では、戦前のモノクロ写真と戦後のカラー写真をいまだかつてないボリュームで紹介し、レンズを通した画家・藤田の眼の記憶とともに、その眼(まなざし)の有り様を浮かび上がらせます。

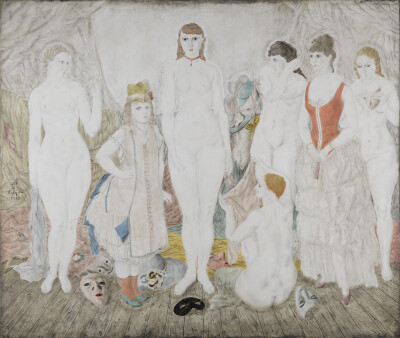

4. 戦前と戦後、2点の裸婦群像

1913年に渡仏した藤田は、1920年代初頭に、試行錯誤の末に白く滑らかな「乳白色の下地」に黒の輪郭線で対象を描く独自のスタイルを完成させ、女性の肌の質感を捉えた裸婦像によって大成功を収めました。裸婦群像の大作《舞踏会の前》(1925)では、滑らかな絵肌と上品な裸婦の肌色、細く柔らかな輪郭線など、絶頂期の藤田の妙技を余すところなくご覧いただけます。

なお、茨城会場には、戦後に伝統的な油彩技法によって描かれた裸婦群像《優美神》(1946-48)も出品されます。《舞踏会の前》と《優美神》という、全く技法、画風の異なる戦前・戦後の裸婦群像の大作を2点併せてご覧いただけるのは、巡回会場の中で当館のみとなります。

- 1886年

- 東京に生まれる。

- 1910年

- 東京美術学校西洋画科を卒業。

- 1913年

- 26歳でフランスに渡る。パリで、ピカソ、モディリアーニ、スーチンらと知り合う。

- 1917年

- パリのシェロン画廊で初個展を開催する。

- 1919年

- サロン・ドートンヌに初入選し、会員に推挙される。その後、サロンに出品を続け、パリのほかブリュッセル、アントワープ等で個展を開催する。

- 1931年

- パリを離れ、ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、キューバを訪ね、メキシコに滞在の後アメリカに入る(-1933年)。

- 1933年

- 日本に帰国する。

- 1934年

- 二科会会員となる。

- 1938年

- 従軍画家となる。戦中は戦争画の中心画家として活躍する。

- 1949年

- 日本を離れ、ニューヨークを経由して翌年パリに戻る。

- 1955年

- フランス国籍を取得する。

- 1959年

- フランス、ランス大聖堂でカトリックの洗礼を受ける。洗礼名はレオナール。

- 1966年

- ランスのノートル=ダム=ド=ラ=ペ(平和の聖母)礼拝堂のフレスコ画を制作する。

- 1968年

- チューリッヒの州立病院で死去、81歳。

開催概要

| 展覧会名 | 藤田嗣治 絵画と写真 |

|---|---|

| 会期 |

|

| 会場 | 茨城県近代美術館 |

| 住所 | 310-0851 茨城県水戸市千波町東久保666-1 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入場料 |

|

| TEL | 029-243-5111 |

| URL |

|

| SNS | |

| 主催 | 茨城県近代美術館 |

| 後援 | 水戸市/朝日新聞水戸総局/茨城新聞社/NHK水戸放送局/産経新聞社水戸支局/東京新聞つくば支局/日本経済新聞社水戸支局/毎日新聞水戸支局/読売新聞水戸支局/LuckyFM茨城放送 |

| 協力 | レオナール・フジタ財団、メゾン=アトリエ・フジタ(フランス・エソンヌ県) |

| 企画協力 | キュレイターズ |

| 監修 | 佐藤幸宏(札幌芸術の森美術館館長) |

イベント

講演会「藤田嗣治の視線(まなざし)― 絵画と写真のはざまで」

人物や風景を繊細なまなざしで捉えた藤田の独創的な絵画作品。その背景には、当時、普及しつつあった写真や映画など映像メディアの存在がありました。絵画と写真の深い関係を解き明かします。

講師:佐藤幸宏氏(札幌芸術の森美術館館長、本展監修者)

日時:2026年2月22日(日) 午後1時30分~3時

会場:地階講堂

定員:250名(申込不要、参加無料)

学芸員による鑑賞講座「描く藤田/撮る藤田/撮られる藤田」

講師:澤渡麻里(本展担当学芸員)

日時:2026年3月22日(日) 午後2時~3時30分

会場:地階講堂

定員:250名(申込不要、参加無料)

写真ワークショップ「チェキTMで撮るポートレート」

撮ってすぐにプリントを手にとれるチェキ(インスタントカメラ)。ポートレートの撮り方のコツを学びながら、デジタルとは異なるアナログ写真の魅力に触れてみませんか?

講師:松本美枝子氏(写真家、美術家)

日時:2026年3月7日(土) 午前10時~12時/午後2時~4時

会場:地階講座室

定員:各回20名程度(要事前申込【Webのみ】、要企画展チケット[使用済半券も可]及び参加費500円+行事保険加入料50円)※中学生以上

【申込開始日:1月20日(火)、定員に達し次第締切】

協力:富士フイルムイメージングシステムズ(株)

学芸員によるギャラリートーク

講師:澤渡麻里(本展担当学芸員)

日時:2026年4月4日(土) 午後2時~3時

会場:企画展示室

定員:250名(申込不要、参加無料、要企画展チケット)

ミュージアムコンサート パートナー企業プレゼンツ

「狂乱の時代(レ・ザネ・フォル)― 1920年代パリの音楽」

藤田が活躍した1920年代のパリの空気を伝えるバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)の楽曲やモーリス・ラヴェル(1875-1937)の名曲などをおおくりします。

出演:高辻瑶子(ヴァイオリン)、森重まりな(ピアノ)

日時:2026年2月26日(木)午後2時30分~ ※45分程度

会場:エントランスホール

定員:150名(要事前申込、参加無料、要企画展チケット[使用済半券も可])

【定員に達し次第締切】

※イベント詳細・申込方法につきましては当館HPをご覧いただくか、お問い合わせください。

広報用画像一覧

ドラ・カルムス(マダム・ドラ)《猫を肩にのせる藤田嗣治》1927年 東京藝術大学

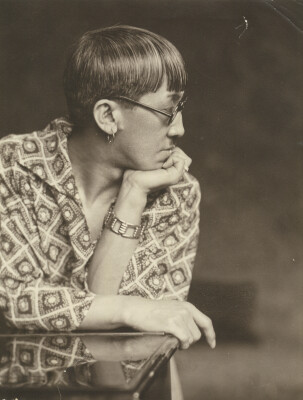

ドラ・カルムス(マダム・ドラ)《猫を肩にのせる藤田嗣治》1927年 東京藝術大学  ボリス・リプニツキ《藤田嗣治》1925年頃 シャーマン・コレクション(河村泳静氏所蔵/伊達市教育委員会寄託)

ボリス・リプニツキ《藤田嗣治》1925年頃 シャーマン・コレクション(河村泳静氏所蔵/伊達市教育委員会寄託) 藤田嗣治《舞踏会の前》1925年 公益財団法人大原芸術財団 大原美術館

藤田嗣治《舞踏会の前》1925年 公益財団法人大原芸術財団 大原美術館

※【紙媒体(私的なものは除く)のみ、油彩は1点のみ使用可】画像は50平方センチ未満で掲載、また400字以内の本展紹介文(開催データは含まず)を伴う場合に限り、著作権使用料を当館が負担します。

WEBやテレビ等への掲載は、各自の責任・著作権料負担にて日本美術著作権協会(JASPAR)に個別申請をお願いします。 藤田嗣治《自画像》1929年 東京国立近代美術館

藤田嗣治《自画像》1929年 東京国立近代美術館

※【紙媒体(私的なものは除く)のみ、油彩は1点のみ使用可】画像は50平方センチ未満で掲載、また400字以内の本展紹介文(開催データは含まず)を伴う場合に限り、著作権使用料を当館が負担します。

WEBやテレビ等への掲載は、各自の責任・著作権料負担にて日本美術著作権協会(JASPAR)に個別申請をお願いします。 藤田嗣治《庭園の子ども達》1958年 聖徳大学・聖徳大学短期大学部

藤田嗣治《庭園の子ども達》1958年 聖徳大学・聖徳大学短期大学部

※【紙媒体(私的なものは除く)のみ、油彩は1点のみ使用可】画像は50平方センチ未満で掲載、また400字以内の本展紹介文(開催データは含まず)を伴う場合に限り、著作権使用料を当館が負担します。

WEBやテレビ等への掲載は、各自の責任・著作権料負担にて日本美術著作権協会(JASPAR)に個別申請をお願いします。 藤田嗣治《中南米の子どもたち》メゾン=アトリエ・フジタ(エソンヌ県)

藤田嗣治《中南米の子どもたち》メゾン=アトリエ・フジタ(エソンヌ県) 藤田嗣治《荷車》東京藝術大学

藤田嗣治《荷車》東京藝術大学

チラシ(表)

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 掲載媒体には、読者プレゼント用ご招待チケット5組10名様分をご提供可能

- プレスリリース・画像データの一括ダウンロード

- 茨城県近代美術館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降、Android 6.0以降を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。