プレスリリース

UPDATE

特集展示

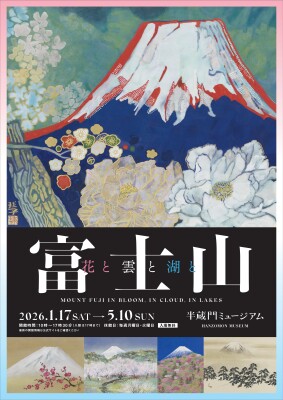

富士山 花と雲と湖と

半蔵門ミュージアムでは、特集展示「富士山 花と雲と湖と」を2026年1月17日(土)から5月10日(日)まで開催いたします。今期の特集展示では、花や雲や湖を合わせて描いた富士山の絵画を集めました。文化勲章受章者である横山大観・田崎廣助・片岡球子、版画家の笹島喜平、日本画家の川﨑春彦・岡信孝・木村圭吾・平松礼二、洋画家の野田好子・櫻井孝美という10名の15作品です。同じ富士山が主題でも、描く画家により構図や色彩は異なり、それぞれの個性が輝いています。花に囲まれ、雲がたなびき、畔に湖のある、美麗で独創的な富士山の絵画をご堪能ください。

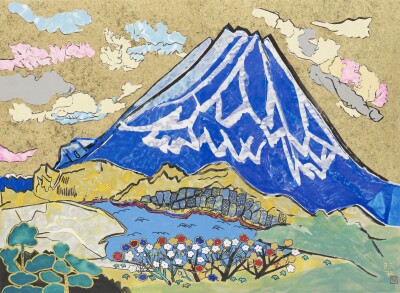

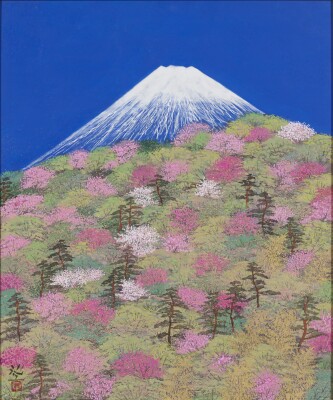

片岡球子《花に囲まれし富士》1985年頃

展覧会概要

日本を象徴する山、富士山。それは日本人だけではなく、世界の人々をも魅了してやみません。春夏秋冬、朝昼夕、さまざまな姿を私たちに見せてくれます。山といえば富士山、多くの人がそう答えるでしょう。日本一の標高を誇りますが、それにとどまらない美麗な魅力があります。冠雪に覆われた白富士、太陽の光に染まった赤(朱)富士、湖に映る逆さ富士、山頂と太陽が重なるダイヤモンド富士。仰ぎ見る名所として、三保の松原、田子の浦、芦ノ湖畔、富士五湖畔、忍野八海などが挙げられます。

さらに、富士山から遠く離れた地域にも、富士見という地名が数多く存在します。また、津軽富士(岩木山)、近江富士(三上山)、薩摩富士(開聞岳)など、全国に「富士」の別称がついた山も枚挙にいとまがないほどです。それほど富士山は象徴的な山であり、二つとない「不二」の当て字が相応しいといえましょう。

今期の特集展示では、花や雲や湖を合わせて描いた富士山の絵画を集めました。文化勲章受章者である横山大観・田崎廣助・片岡球子、版画家の笹島喜平、日本画家の川﨑春彦・岡信孝・木村圭吾・平松礼二、洋画家の野田好子・櫻井孝美という10名の15作品です。

同じ富士山が主題でも、描く画家により構図や色彩は異なり、それぞれの個性が輝いています。花に囲まれ、雲がたなびき、畔に湖のある、美麗で独創的な富士山の絵画をご堪能ください。

各画家の略歴と作品

今期の特集展示では、横山大観から現役の画家まで、花や雲や湖を合わせて描いた富士山の絵画を集めました。

展示順に、各画家の略歴と作品を簡単に紹介します。

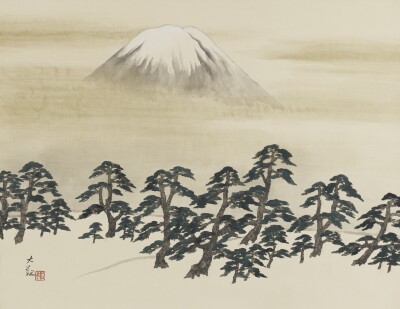

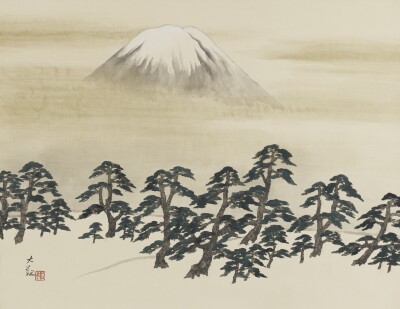

横山大観(1868~1958)は1937(昭和12)年に初めて制定された文化勲章の第1回受章者で、1951年には文化功労者に選ばれました。2000点を越える富士山を描きましたが、《霊峰不二》はその一つで、近景に三保の松原を配しています。

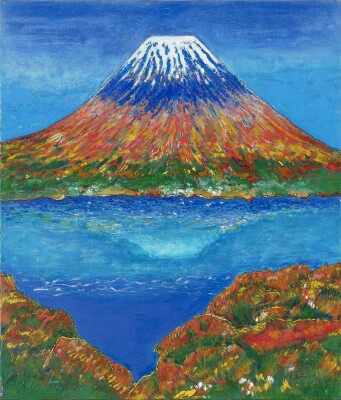

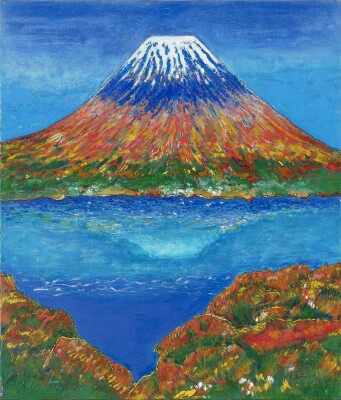

田崎廣助(1898~1984)は、1975年に文化勲章受章、文化功労者に選ばれた洋画家です。故郷九州の阿蘇山や桜島、《箱根の朱富士》のような朱富士を好んで描き、「山岳画家」と称せられました。

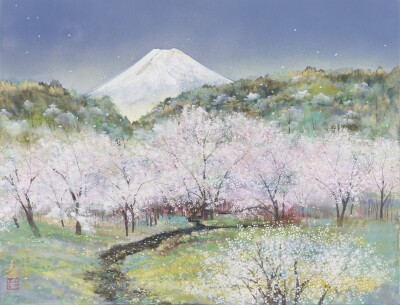

片岡球子(1905~2008)は1986年に文化功労者、1989(平成元)年に文化勲章を受章しました。500点以上を描いた「富士山」シリーズが著名ですが、《花に囲まれし富士》は既存のカタログなどに掲載されていない作品です。

川﨑春彦(1929~2018)は父川﨑小虎、兄川﨑鈴彦、義兄東山魁夷と、日本画一家に育まれ、父と義兄に師事しました。《春曙》は藍色の富士山と多彩な雲の階調表現が美しい作品です。

岡信孝(1932~)も芸術一家の出身で、川端龍子が祖父、濱田庄司が義父、棟方志功が縁戚にあたります。《紅梅富士》について、祖父の影響を受けている旨、画家本人のコメントをいただきました。

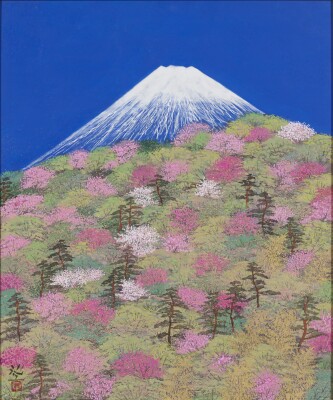

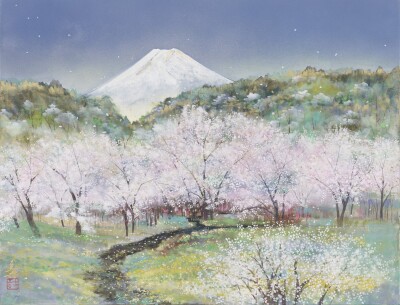

木村圭吾(1944~)は富士山の麓にアトリエを構える画家で、《春望》は富士山と桜を得意とする木村ならではの作品です。

平松礼二(1941~)の作品は海外でも高く評価され、フランスとドイツで巡回展を行い、2021(令和3)年にはフランス政府芸術文化勲章シュヴァリエを受章しました。《路・花嶽》と《路・爽秋路》は自然の美しさを表した「路」シリーズの作品です。

櫻井孝美(1944~)は富士吉田市にアトリエを構える洋画家です。《錦秋》は櫻井孝美油絵展「煌きの刻」に出品された作品で、紅葉に囲まれた冠雪の富士山と、河口湖に映る逆さ富士を描いています。

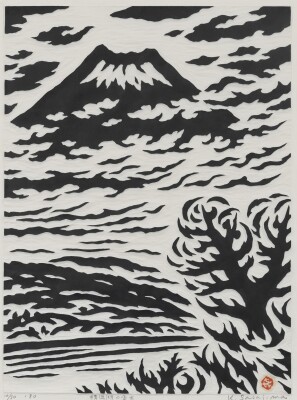

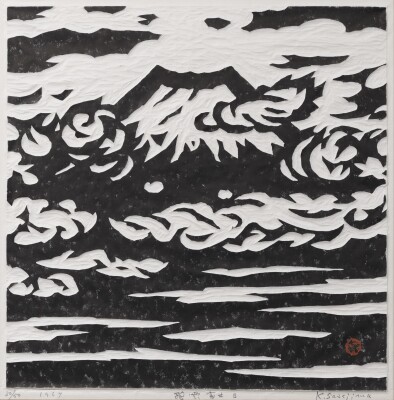

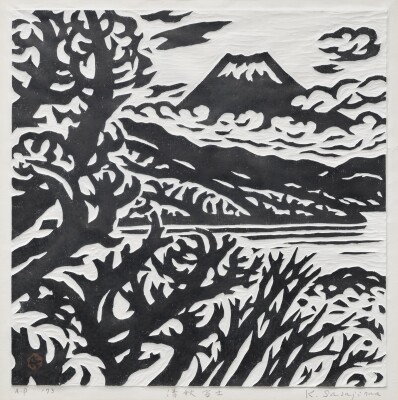

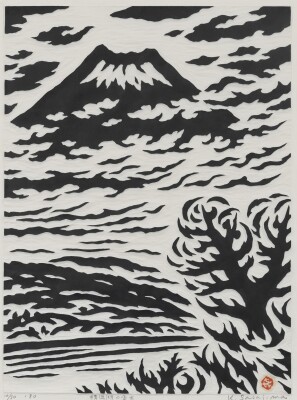

笹島喜平(1906~93)は平塚運一や棟方志功に師事した版画家で、不動明王などの仏像を得意としました。《飛雲富士B》《清秋富士》《精進湖の富士》など、富士山を主題とした作品も多く残しています。

片岡球子《めでたき富士》2点はパリ・エトワール三越美術館での出品作としてつくられました。

野田好子(1925~2016)は富士山麓で生まれ育った洋画家で、日頃から目にしていた富士山はライフワークの主題でした。《飛翔》は2008年の静岡県立美術館「野田好子回顧展」で展示されました。

花に囲まれ、雲がたなびき、畔に湖のある、美麗で独創的な富士山の絵画をご堪能ください。

《霊峰不二》 1939年

生涯を通じて富士山を主題とした絵を2000点以上描いたことでも知られている。《霊峰不二》は手前に三保の松原、奥に冠雪の富士山を配する。

画家は次のように述べている。「私は富士山が好きです。あの山容がとても好きです。春、夏、秋、冬によってその山容が異(ちが)います。春夏秋冬ばかりではありません。朝、昼、夜でまたおのずから異ってきます。いや時々刻々異うといった方がいいかもしれません」(『大観自伝』、1951年)。

故郷九州の阿蘇山や桜島をはじめ、数多くの山々を描き、「山岳画家」と称された。「山を描く場合は、まず正面から裏まで一周りぐるっと回って、次に東西南北の各方角から眺め、さらにその山を登ったり下りたりしてみる。そういうことを繰り返しているうちに、おのずからいい場所が定まってくる」とは画家自身の言葉である(『東洋の心』、1979年)。富士山を主題とした絵は冠雪の「白富士」や朝焼けの「朱富士」を好んだ。《箱根の朱富士》は夏頃の朝焼け富士と芦ノ湖を描いている。

《花に囲まれし富士》 1985年頃

1966年第51回院展の《面構 足利義政》出品以降、「面構」シリーズの制作を始め、1975年の第59回院展出品作《面構 鳥文斎栄之》は第31回日本芸術院恩賜賞を受賞している。

片岡の描く「富士山」シリーズは構図が大胆で、鮮やかな色彩表現が独創的である。《花に囲まれし富士》は既存のカタログなどに掲載されていない作品。

その他出展作品:

《めでたき富士 西湖の富士》 1992年

《めでたき富士 大観山の富士》 1992年

《春曙》は1979年の同題作品があり、川﨑自身は「このような色の雲と富士を女性の着物にしたらいいんじゃないかといったイメージを持った」と語る。2006年の第38回日展《春の曙富士》も近似した作品で、本人が好んでいた構図であることが推し量れる。本作を含め、春の夜明けを多彩な階調で表した雲と、藍色の富士山を描いた美しい作品。画家は随筆「富士山」で次のように述べている。「朝もやの中にうっすらと富士の輪郭が現われる。銀灰色の空に薄い紫色がひそかに沸き出てくる。白緑色も出てくる。静かに静かに色数がふえてくる。澄んだ青色が空全体をおおったかと思うといつの間にか淡い桃色、一直線に横にのびる黄金色が現われる。赤い色も顔を出す」(『芸術新潮』367号、1980年)。

《紅梅富士》 1990年代

また、古美術コレクションで知られるが、それは「まずは感動すること。心で観て『いいな』と思うもの」という濱田庄司の言葉に従った収集だという。現在は、多くのコレクションが長野県の須坂クラシック美術館に寄贈され、同館に「岡信孝記念展示室」が設けられている。

《紅梅富士》について画家本人にたずねたところ、次のコメントをいただいた。「富士の作品は何点かありますが、祖父龍子の教育で、富士は、人格が出来てから描くものであり、余り描いてはならないとの言葉があり、いつ本当の富士が描けるかは解りませんが、心して制作して居ります。(中略)今になっても未熟でありますので、龍子祖父の言葉が身にしみます」。

《春望》 1997年

木村自身、「私の心には、燦然と輝く大地の眩しさがたしかに見えます。そして自然界の美の核心を大胆に謳い上げたいと祈念します。未来永劫へとつづくいのちの讃歌を謳いながら、悠久にして至高の結晶体を描くべく、今後も絶唱してまいります」と述べている(『天地彩映』、2014年)。

《春望》は桜と富士山を得意とする木村ならではの作品。今回、画家本人から作品に込めた思いを寄せていただいた。「日出づる国日本。たおやかな香りが富嶽の情景を優しく醸し出す。桜花爛漫の舞台はあまりにも美しい…。見事な様相の舞台を表出している」。

《路・花嶽》 1990年頃

2006年、町立湯河原美術館に平松礼二館が開館、本人が寄贈・寄託した作品などが公開されている。

《路・花嶽》と《路・爽秋路》は平松がテーマとした「路」シリーズの作品。今回の展示に際し、画家本人から次のコメントを寄せていただいた。「1985年頃から夢中になってアジアの国々を訪ね歩いていた。長い旅路を経て日本の自然に気づいた。何という美しさだろうか。四季、いや八季にも及ぶ、うつろいの美は私の目や心に突き刺さったままだ」。

その他出展作品:

《路・爽秋路》 1987年頃

《錦秋》 1992年

《錦秋》は1993(平成5)年4月、新宿伊勢丹での櫻井孝美油絵展「煌きの刻」に出品された作品。御坂峠から見える、紅葉に囲まれた冠雪の富士山と、河口湖に映る逆さ富士を描く。この作品は「紅葉した富士山と取り囲む山々の色彩美を追求した」ものであり、富士山については「富士吉田市に住み57年、毎日富士を仰ぎ、畏敬の念を持って富士と共に生活している」とのコメントを画家本人から寄せていただいた。

《精進湖の富士》 1980年

戦後、長年の教員生活に終止符を打ち、版画の道で生活することを決意する。通常の版画と異なり、版木に直接インクを付けず、版木に紙を押し当てて図柄を浮き立たせ、紙の上からインクを塗る「拓刷り」という独自の版画技法を確立した。

富士山を主題とした作品は1972年以降、本格的に取り組んでいる。その威容について、「なんとすばらしい好景を展開してくれることか。私は思わず嘆息をもらし、胸をおどらせる」と語る(『生誕100年記念 笹島喜平展』、2005年)。

その他出展作品:

《清秋富士》 1973年

《飛雲富士B》1967年

《飛翔》 1993年

幼少期より目にしていた富士山を主題とした作品が数多い。天女が舞い降りた羽衣伝説など、幻想的な世界を独特に表現したものもある。没後、故郷富士市の富士山かぐや姫ミュージアムに多くの作品が寄贈され、同館ではコレクション展が実施されている。画家自身、「富士山は自分の分身のような、いや、富士山が自分をつつみ生かしてくれているようにつくづくと思う」と述べる(『美・JAPAN 富士山』、2005年)。《飛翔》は2008(平成20)年に静岡県立美術館「野田好子回顧展」で展示された作品でもある。

開催概要

| 展覧会名 | 富士山 花と雲と湖と |

|---|---|

| 英語表記 | Special Exhibition Mount Fuji in Bloom, in Cloud, in Lakes |

| 会期 |

|

| 会場 | 半蔵門ミュージアム |

| 住所 | 102-0082 東京都千代田区一番町25 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 入場料 |

|

| TEL | 03-3263-1752 |

| URL |

|

| URL2 |

|

| SNS | |

| アクセス ・東京メトロ半蔵門線『半蔵門駅』下車 4番出口(地上1階)左すぐ ・東京メトロ有楽町線『麹町駅』下車 3番出口から徒歩5分 ・JR『四ツ谷駅』下車 徒歩15分 ※駐車場および駐輪場はございません。 ※都合により、展覧会およびイベント等が中止または変更となる場合がございます。 最新情報は、当館公式サイトをご覧ください。 |

|

イベント

イベントはいずれも、

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール(定員60名)

対象:中学生以上

参加費:無料

講演会「徳川時代の富士山図―饒舌館長ベストテン―」会場・オンライン併催

富士山は日本の象徴です。日本文化の中核です。日本美の精髄です。パクストクガワーナとたたえられる平和な江戸時代の天才的な画家たちが、それをモチーフにしないはずはありません。彼らが覇を競った百花繚乱の江戸絵画史から、「饒舌館長ブログ」でお馴染みの河野元昭氏がベストテンを選んで、その魅力を語り尽くします。

日時:3月7日(土)14:00~15:30

講師:河野 元昭氏(出光美術館理事、東京大学名誉教授)

※事前申込(期間:会場聴講 12月15日〜1月23日、オンライン聴講 12月15日〜3月6日)

申込方法:

当館公式サイトの「お知らせ」または「講演会/イベント」の申込みフォームからお申込みください。

【講演会に関するお問い合わせ先】

イベント事務局 Tel 090-9544-9572 受付時間:10時~18時 *土日祝日を除く Email event@faith-web.net

スライドレクチャー「展示品の見どころ紹介」会場のみ

特集展示作品の特徴や見どころを、スライドを用いて分かりやすくご説明いたします。

日時:2月7日(土)14:00~14:40

講師:岡崎 寛徳(当館主任学芸員)

※事前申込不要(当日先着順)

江戸歴史文化講座「信長から秀吉へ」会場・オンライン併催

天下静謐・統一に邁進した織田信長と豊臣秀吉。本能寺の変前後を中心に、両者の差異を見ていきましょう。

日時:4月12日(日)14:00~15:00

講師:岡崎 寛徳(当館主任学芸員)

※会場聴講は、事前申込不要(当日先着順)

オンライン聴講URLは、公式サイトに掲載いたします。

半蔵門ミュージアムについて

メインの地下展示室は常設・特集展示エリアからなり、歴史と信仰によって育まれてきた仏像や仏画などの仏教美術と静かに向き合っていただけます。積層する大理石(トラバーチン)の床、壁で構成され、信仰心を呼び起こす、精神性の高い石室のような空間です。ほとんどの展示品はガラスケースに入れておらず、直接鑑賞することができます。設計は平等院ミュージアム鳳翔館や国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館などを手がけた建築家の栗生明氏によるものです。

施設画像ダウンロードはこちらから

運慶作と推定される大日如来坐像

東京国立博物館の寄託から半蔵門ミュージアムの創設・展示へ

当館の代表的な所蔵作品に、運慶作と推定される重要文化財 大日如来坐像(鎌倉時代初期)があります。個人が所蔵していたこの像を、現在の当館館長である山本勉が調査したのは2003年のことです。まもなく像は東京国立博物館に寄託され、2004年4月の公開と同時に、山本が論文「新出の大日如来像と運慶」を発表して運慶作品である可能性を論じました。その後、2008年にNYでオークションにかけられ、運慶作品の国外流出危機という社会的な話題を呼びました。この際に文化財保護の観点から真如苑が像を購入、その年の夏から東京国立博物館の寄託に戻って再公開され、翌年の2009年には重要文化財に指定されました。やがて公開施設として、半蔵門ミュージアムが創設され、2018年から一般公開を開始し、大日如来像は展示室の中央に常設展示されています。

大日如来像の特色と仏師運慶

金剛界の大日如来像は、智慧の象徴である智拳印を結んでいます。現在は失われていますが、当初は宝冠や胸飾・瓔珞などで荘厳されていたのでしょう。像の作風は平安時代末期、鎌倉時代前期に活躍した仏師運慶(?~1223)の作品、とくに運慶が文治5(1189)年に造った神奈川県横須賀市・浄楽寺阿弥陀三尊像と共通しています。像内は上げ底式内刳りと呼ばれる技法で密閉され、五輪塔形の木札や仏像の魂といえる心月輪(水晶珠)などが納められていますが、この技法は浄楽寺にみられるものです。これらの観点から像は、記録にみえる足利義兼(?~1199)が建久4(1193)年に足利・樺崎寺(現在廃寺)下御堂に造った大日如来像にあたると考えられています。

大日如来像のひみつ

大日如来像内の納入品は、2003年に撮影されたX線写真によって確認されましたが、その後のさらなる科学調査によって詳細が報告されています。像内の中央部には、上部を五輪塔形にかたどり、彩色して種子を書き、基部には梵字の陀羅尼を書いた木札が立てられており、その半ばの高さには水晶珠が留められており、その横には舎利を籠めた五輪塔形容器が位置すること、下方には紐束のはいった袋があることなどが明らかになってまいりました。当館では、これらの詳細も展示紹介しております。

また、当館の運慶作とされる大日如来坐像について当館館長が語る「インタビュー」もご参考にしてください。

広報用画像一覧

横山大観《霊峰不二》1939年

横山大観《霊峰不二》1939年  片岡球子《花に囲まれし富士》1985年頃

片岡球子《花に囲まれし富士》1985年頃  片岡球子《めでたき富士 西湖の富士》1992年

片岡球子《めでたき富士 西湖の富士》1992年  片岡球子《めでたき富士 大観山の富士》1992年

片岡球子《めでたき富士 大観山の富士》1992年  岡信孝《紅梅富士》1990年代

岡信孝《紅梅富士》1990年代  木村圭吾《春望》1997年

木村圭吾《春望》1997年  平松礼二《路・花嶽》1990年頃

平松礼二《路・花嶽》1990年頃  平松礼二《路・爽秋路》1987年頃

平松礼二《路・爽秋路》1987年頃  櫻井孝美《錦秋》1992年

櫻井孝美《錦秋》1992年  笹島喜平《飛雲富士B》1967年

笹島喜平《飛雲富士B》1967年  笹島喜平《清秋富士》1973年

笹島喜平《清秋富士》1973年  笹島喜平《精進湖の富士》1980年

笹島喜平《精進湖の富士》1980年  野田好子《飛翔》1993年

野田好子《飛翔》1993年

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 画像データの一括ダウンロード

- 半蔵門ミュージアムの施設(外観・内観)画像も同時ご提供

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降、Android 6.0以降を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。