プレスリリース

UPDATE

山口県立萩美術館・浦上記念館

展示スケジュールのご案内

2022年度 春季開催の各展覧会のご紹介

山口県立萩美術館・浦上記念館(山口県萩市平安古町586-1)にて、4月から開催する各展覧会のご案内です。当館は、浮世絵、東洋陶磁、陶芸・工芸を専門とする美術館です。山や海に囲まれ、自然豊かで風光明媚な山口県萩市にあり、歴史情緒あふれる城下町の景観なども魅力的なこの地に、1996年10月に開館しました。本館の建築は、丹下健三・都市・建築設計研究所の設計によるものです。また当館は、旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」にて、日本三名橋のひとつ「錦帯橋」と並び、山口県内最高ランクの2つ星の観光施設として紹介されています。

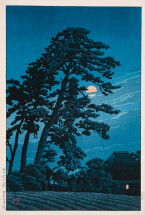

小林清親 「今戸夏月」 横大判錦絵 明治14年(1881)

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

山口県立萩美術館・浦上記念館では、4月から春季の展覧会として、 3つの〈浮世絵〉の展示のほか、〈東洋陶磁〉〈陶芸〉〈陶芸・工芸〉の各展示による6つの普通展示、および特別展示を開催予定です。ぜひ、皆様の媒体にて、広くご紹介のほどお願い申し上げます。

各展覧会や当館のご紹介にあたっては、当サイトより広報用画像をお申込みいただけます。※特別展示については、別途お問い合わせください。

山口県立萩美術館・浦上記念館について

当館は、萩市出身の実業家、浦上敏朗(うらがみとしろう 1926-2020)氏が収集した浮世絵、東洋陶磁などの寄贈を契機に1996年に開館しました。2010年には、400年の歴史を有する萩焼をはじめとする陶芸の振興を目的に新たに陶芸館を増築。歌川広重、葛飾北斎、歌川国芳らの浮世絵版画約5,500点のほか、中国・朝鮮などの東洋陶磁約600点、近現代の陶芸・工芸作品約800点(2022年3月現在)を収蔵し、外国人観光客向旅行ガイド「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」では、日本三名橋のひとつ「錦帯橋」と並び、山口県内最高ランクの二つ星の観光施設として紹介されました。当館に隣接する江戸時代の情緒を色濃く残す萩城下町は、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を構成する資産の一つです。丹下健三氏の設計による当館本館と陶芸館(金子信建築事務所の設計により2010年に増設)の間には藍場川が流れ、館内からは庭園に設置された野外彫刻や指月山など自然の景観の眺めもご堪能いただけます。

当館では常時、「浮世絵」「東洋陶磁」「陶芸・工芸」の展示を開催するほか、「特選鑑賞室」では、当館が所蔵する浮世絵版画の名品を毎月1点ずつご紹介しています。

◎当館の施設画像は こちらから ご確認いただけます。

浮世絵、東洋陶磁、陶芸・工芸を専門とする山口県立萩美術館・浦上記念館。本館は、丹下健三氏の設計による。本館と陶芸館の間には藍場川が流れる。浮世絵展示室は、1か月毎に展示替えが行われる。

2022年度 春季開催の各展覧会のご紹介

「小林清親」

会期:2022年4月12日(火)~ 5月15日(日)

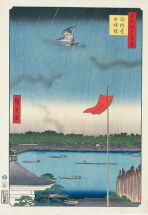

会場:展示室1 〈浮世絵〉小林清親(1847~1915)は、幕末・明治期に日本へ伝えられた西洋絵画や印刷、写真から学んだ陰影法や明暗法などの手法を用い、光と影を合理的に表現する「光線画」という新しい様式の風景版画を確立しました。浮世絵版画の伝統的な技術と、西洋の絵画表現を融合させた魅力的な作品をのこした清親は、近代版画の先駆的な存在として高く評価されています。今回は光線画を中心に稀少な初期の作品や花鳥画もあわせてご紹介します。

小林清親 「今戸夏月」 横大判錦絵 明治14年(1881)

「郷愁の風景-川瀬巴水」

会期:2022年5月17日(火)~6月19日(日)

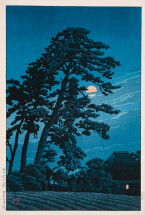

会場:展示室1 〈浮世絵〉川瀬巴水(1883~1957)は、大正から昭和にかけて活躍した木版画家です。幼い頃から絵を好み、画家の道を志しますが、本格的に修行をはじめたのは鏑木清方に入門した27歳のことでした。同門の伊東深水が手がけた木版画に魅了され、大正7年(1918)から版元の渡邊庄三郎と組んで風景版画を発表し、好評を得ました。巴水は、住み慣れた東京をはじめ日本全国を旅行してスケッチをし、それをもとに版画をつくるという暮らしを亡くなる直前まで続けました。

四季のうつろいを詩情ゆたかに描きとめ、人々の穏やかな暮らしを点景に織りなす巴水の風景版画は、みる人を古きよき日本へといざないます。

川瀬巴水 「東京二十景 馬込の月」 大判・多色摺木版画 昭和5年(1930)

「水野年方」

会期:2022年6月21日(火)~7月24日(日)

会場:展示室1 〈浮世絵〉水野年方(1866~1908)は、月岡芳年(1839~1892)の門人で、芝田芳州・三島蕉窓・渡邊省亭の画風を学び、穏やかで気品ある独自の画風を確立しました。はじめは新聞の挿絵画家として活躍し、時代とともに日本画家へ転身していきます。錦絵が終焉を迎えた明治30年代(1897~1906)まで、美人画のシリーズを次々と発表しました。また、鏑木清方をはじめ多くの門人を育成し、浮世絵の流れを次世代の日本画へと結ぶ役割を果たしています

水野年方 報知新聞を持つ女性「号外」 『文芸倶楽部』 第10巻8号 博文館 明治37年(1904)

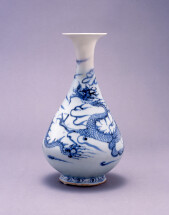

「世界を魅了したやきもの 青花磁器」

会期:2022年4月12日(火)~8月28日(日)

会場:展示室2 〈東洋陶磁〉

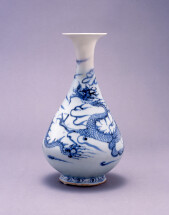

青花磁器(日本では染付磁器)とは、白磁の美しい白い胎土の上にコバルト顔料で絵付けをし、さらに上から高火度焼成に耐えうる透明釉を掛けて焼き上げたやきもので、釉の下に絵付けをする「釉下彩」の技法が用いられています。

胎土や顔料、窯で焼成する際の温度や酸化、還元の状態などの要因で品質は大きく異なり、14世紀半ばから本格的な生産が始まったとされる中国・景徳鎮窯では、元時代と、続く明時代の名品が数多く知られています。その後14世紀後半にはベトナムで、15世紀前半には朝鮮半島で、17世紀初頭には日本でそれぞれ中国の青花磁器を模倣したやきものが作られました。このほかイスラム圏やヨーロッパ圏のやきものにも影響を与え、英語圏では"blue-and-white"と呼ばれ、中国を代表する工芸品として高く評価されています。

本展では、中国・景徳鎮窯に始まり世界中で珍重され、また模倣された各国の青花磁器を、館蔵品の中から厳選してご紹介します。

「青花龍文瓶」 中国・景徳鎮窯 元時代 14世紀

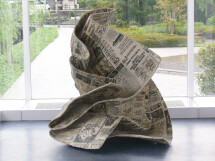

「陶-創造の逸脱力」

会期:2022年3月15日(火)~12月18日(日)

会場:展示室7 〈陶芸〉

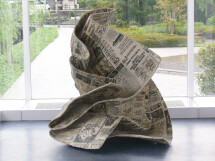

戦後以降の日本陶芸の歩みの中で最も画期的なことはいかに自己の意志を陶の造形作品に表現していくかという新たな表現領域を切り拓いてきたことでした。それはこれまでの伝統的なやきものの実用性や装飾性から逸脱し、陶が持つ本質的な造形性とは何かと問うことでした。

今展では、「エロス(愛)」と「タナトス(死)」をテーマに自己の内的世界を独自の造形表現でかたちにしてきた三輪龍氣生の《古代の人・王墓 / 王妃墓》や、新聞や雑誌、チラシなどの印刷物をシルクスクリーンで陶に転写した三島喜美代の「やきものの印刷物」の作品を展示し、「死」や「情報」といった身近な存在を圧倒的な量塊感で顕在化させた陶のかたちを紹介します。

三島喜美代 《ニュースペーパー’87》 1987年

「止原理美展-現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ大賞受賞記念」

会期:2022年5月17日(火)~12月18日(日)

会場:展示室8 〈陶芸・工芸〉

本展は2019年度に当館で開催されました公募展「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ」における止原理美氏(1976年生まれ)の大賞受賞を記念した展覧会です。止原は、萩焼の伝統的な窯元である三輪窯での修行ののち、父・伸郎の開いた土和窯で自身の作品の制作を始めました。

大学で畜産を学んだ止原は、作陶において生物の造形にこだわり続けています。黒陶を丹念に磨き上げることによって実在しない色調ながらも生を感じる肌感と、1点ずつ色釉で着色した光沢を持つ眼球を組み合わせることで、命の宿らない無機物にもかかわらず今にも動き出しそうな生命力が表現されています。

近年では、再生の象徴としての蝶々のモチーフを取り入れ、生と死、そして再生までもが作品の中に落とし込まれています。萩焼の伝統的な窯元での修行のうえに、自身の中にある具象表現を取り入れた、止原の最新作品の数々をお楽しみください。

止原理美 《黒蜥蜴壺》 2019年「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ」大賞受賞作品

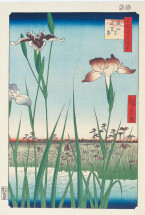

令和4年度のテーマは、江戸時代後期に流行した風景画です。これらの作品は、日本絵画に特有の表現技法だけでなく、遠近法や陰影法などの表現技法や舶来の絵具など、西洋絵画の影響が認められる点が特徴です。

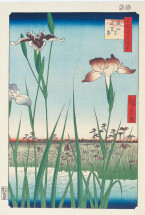

(画像左)【4月】歌川広重 「名所江戸百景 堀切の花菖蒲」 安政4年(1857) 大判錦絵

花菖蒲の間から菖蒲園を透かし見る洒脱な構図。隅田川と綾瀬川が合流する堀切村の湿地帯は花菖蒲栽培が盛んでした。小高伊左衛門が始めた菖蒲園は江戸随一と評判を得て、後にできた武蔵園と共に多くの人が訪れました。

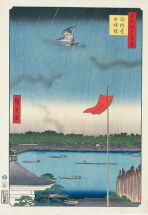

(画像中)【5月】歌川広重 「名所江戸百景 駒形堂吾嬬橋」 安政4年(1857) 大判錦絵

駒形堂の上空を舞うホトトギス。高尾太夫の句「君は今駒形あたりホトトギス」が連想されます。

赤い吹き流しは紅屋の看板。黒い雨雲から雨が降り出しています。隅田川を俯瞰する構図は、空間の拡がりを感じさせます。

(画像右)【6月】歌川国芳 「東都名所 するがだひ」 天保(1830~1844) 初期 横大判錦絵

駿河台を流れる神田川の土手。雨上がりの虹を眺めて歩く武士と従者。反対から濡れた傘の雫を落として歩く人。谷間の奥には江戸っ子が誇る神田上水の懸樋が架かります。陰影法や遠近法など洋風表現が顕著に見られます。

コレクション展のほかに、特別展示も開催されます。

特別展示「千葉市美術館所蔵 新版画―進化系UKIYO-Eの美」会期:4月23日(土)~6月19日(日)については、こちらをご確認ください。広報用画像をご希望の方は 広報お問合わせ先 までご連絡ください。

開催概要

| 会場 | 山口県立萩美術館・浦上記念館 |

|---|---|

| 住所 | 758-0074 山口県萩市平安古町586-1 Google Map |

| 時間 |

|

| 休館日 |

|

| 観覧料 |

|

| TEL | 0838-24-2400 |

| URL |

|

| SNS | |

| アクセス | [新山口駅から] ・直行バス「スーパーはぎ号」(約60分)で萩・明倫センター下車、徒歩約5分 ・防長バス(約90分)で萩バスセンター下車、徒歩約12分 [山口宇部空港から][萩・石見空港から] ・萩近鉄タクシー(乗合タクシー)約70~80分(利用前日までに要予約) [JR山陰本線] ・JR萩駅から萩循環まぁーるバス(西回り)約30分 ・JR東萩駅から萩循環まぁーるバス(東回り)約30分 ・JR玉江駅から徒歩約20分 [自動車] ・「中国自動車道」美祢東JCT経由、「小郡萩道路」絵堂ICから約20分 ・「山陰自動車道」三見ICから約10分、国道191号沿い |

イベント・講演会・グッズ・コラボ情報

ギャラリー・トーク〈担当学芸員による展示作品解説〉

いずれも11:00~(30分程度)

5月14日(土)小林清親

6月11日(土)郷愁の風景―川瀬巴水

6月25日(土)世界を魅了したやきもの青花磁器

【定員】各日10名(要事前予約・要観覧券)

※予約方法は当館公式サイトをご確認ください。

アーティスト・トーク〈止原理美氏による展示作品解説〉

5月28日(土) 11:00~ 止原理美展-現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ大賞受賞記念

【定員】各日10名(要事前予約・要観覧券)

※予約方法は当館公式サイトをご確認ください。

美術館シールラリー

【日時】4月29日(金・祝)~5月5日(木・祝)

【内容】館内を巡ってシールを集めて特製の「しおり」を完成させよう

【参加費】無料(但し要観覧券)

広報用画像一覧

小林清親 「今戸夏月」 横大判錦絵 明治14年(1881)

小林清親 「今戸夏月」 横大判錦絵 明治14年(1881) 川瀬巴水 「東京二十景 馬込の月」 大判・多色摺木版画 昭和5年(1930)

川瀬巴水 「東京二十景 馬込の月」 大判・多色摺木版画 昭和5年(1930) 水野年方 報知新聞を持つ女性「号外」 『文芸倶楽部』 第10巻8号 博文館 明治37年(1904)

水野年方 報知新聞を持つ女性「号外」 『文芸倶楽部』 第10巻8号 博文館 明治37年(1904) 「青花龍文瓶」 中国・景徳鎮窯 元時代 14世紀

「青花龍文瓶」 中国・景徳鎮窯 元時代 14世紀 三島喜美代 《ニュースペーパー’87》 1987年

三島喜美代 《ニュースペーパー’87》 1987年 止原理美 《黒蜥蜴壺》 2019年「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ」大賞受賞作品

止原理美 《黒蜥蜴壺》 2019年「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ」大賞受賞作品 歌川広重 「名所江戸百景 堀切の花菖蒲」 安政4年(1857) 大判錦絵

歌川広重 「名所江戸百景 堀切の花菖蒲」 安政4年(1857) 大判錦絵 歌川広重 「名所江戸百景 駒形堂吾嬬橋」 安政4年(1857) 大判錦絵

歌川広重 「名所江戸百景 駒形堂吾嬬橋」 安政4年(1857) 大判錦絵 歌川国芳 「東都名所 するがだひ」 天保(1830~1844) 初期 横大判錦絵

歌川国芳 「東都名所 するがだひ」 天保(1830~1844) 初期 横大判錦絵

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 画像データの一括ダウンロード

- 山口県立萩美術館・浦上記念館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の広報用データのお申込みは

終了しました。

- ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、Internet Explorer11、iOS11.0以降・Safari最新版、Android 6.0以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。