プレスリリース

UPDATE

アーティゾン美術館 2026年 展覧会スケジュール

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館(館長 石橋 寬)は、2026年に開催する展覧会スケジュールを決定しましたので、ご案内します。

クロード・モネ《戸外の人物習作―日傘を持つ右向きの女》1886年、オルセー美術館

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle/ distributed by AMF

この展覧会の

広報用データのお申込みはこちら※ログインしてご利用ください。

2026年 展覧会スケジュール

クロード・モネ —風景への問いかけ

Monet: Questioning Nature

会期:2026年2月7日[土]–5月24日[日]

(左)クロード・モネ《戸外の人物習作―日傘を持つ右向きの女》1886年、オルセー美術館 Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle/ distributed by AMF

(右)クロード・モネ《トルーヴィル、ロシュ・ノワールのホテル》1870年、オルセー美術館 Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Gabriel de Carvalho / distributed by AMF

印象派の巨匠クロード・モネ(1840–1926)は、自然光の移ろいに魅せられ、その美しさをカンヴァスにとどめようと生涯をかけて探求しました。

ル・アーヴル、アルジャントゥイユ、ヴェトゥイユ、ジヴェルニーなど、モネの創作を語る上で重要な場所と時代から、その画業の発展を丹念にたどります。また、同時代の絵画や写真、浮世絵、アール・ヌーヴォーの工芸作品などの表現との関わりから、モネの創作の背景や動機を読み解き、現代の映像作家アンジュ・レッチアによるモネへのオマージュとして制作された没入型の映像作品も展示します。

モネの作品41点を含む、オルセー美術館所蔵の約90点に、国内の美術館や個人所蔵作品を加えた合計約140点で、風景画としてのモネの魅力に迫ります。

会 場:アーティゾン美術館 6・5階展示室

開館時間:10:00ー18:00(3月20日を除く金曜日、5月2日[土]、9日[土]、16日[土]、23日[土]は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休 館 日:2月16日[月]、3月16日[月]、4月13日[月]、5月11日[月]

主 催:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館、、オルセー美術館、日本経済新聞社、NHK

後 援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

協 力:日本航空

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット2,100円、窓口販売チケット2,500円、学生無料(要ウェブ予約)

*予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットをご購入いただけます。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会を全てご覧いただけます。

カタリウム

Katarium

Once upon a Time, in a Certain Place; Listening and Indulging in the Narrative

会期:2026年2月7日[土]–5月24日[日]

*会期中展示替えを行います。展示期間はウェブサイトにてお知らせいたします。

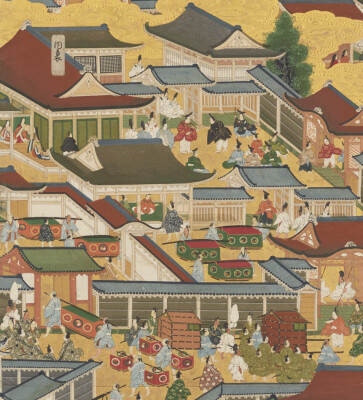

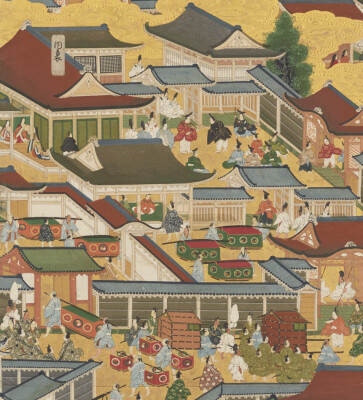

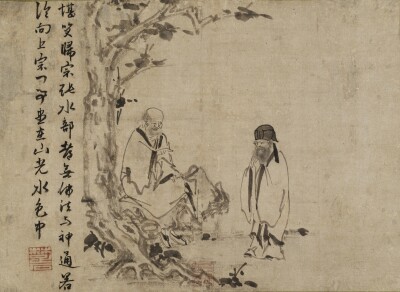

(左)《洛中洛外図屛風》(部分)、江戸時代 17世紀、石橋財団アーティゾン美術館 展示期間:2/7–4/2

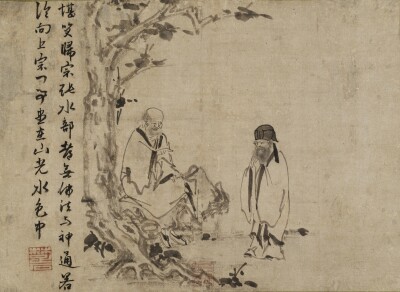

(右)因陀羅筆、楚石梵琦賛《禅機図断簡 智常禅師図》元時代 14世紀、国宝、静嘉堂文庫美術館 展示期間:4/24–5/7

タイトルの「カタリウム」とは、「語り」と、空間を表す「リウム (-arium)」でつくったことばで、展覧会は語りの場をテーマとしています。

こういう作品をと発案した人がその思いを告げるところや、思索を深める絵かきのアトリエでの独り言。あるいは、作品の仕上がり具合を目にした人々の感想など、作品を前に展開する語りに耳を傾け、その場をイメージしてみようとするものです。

作品は、江戸時代の大名家で制作されたと考えられる屛風や、明治・大正期に神話をテーマにえがいた油彩画と日本画、そして、ベン・シャーンの版画集も。また、因陀羅の《禅機図断簡》や《鳥獣戯画断簡》など、かつて巻物としてひとつの作品だった仲間の断簡も並びます。様々な時代とジャンルによる賑やかな語りの場をお楽しみください。

会 場:アーティゾン美術館 4階展示室

開館時間:10:00ー18:00(3月20日を除く金曜日、5月2日[土]、9日[土]、16日[土]、23日[土]は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休 館 日:2月16日[月]、3月16日[月]、4月13日[月]、5月11日[月]

主 催:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット2,100円、窓口販売チケット2,500円、学生無料(要ウェブ予約)

*予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットをご購入いただけます。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会を全てご覧いただけます。

エットレ・ソットサス (仮題)

Ettore Sottsass (tentative)

会期:2026年6月23日[火]–10月4日[日]

(左)エットレ・ソットサス《カールトン》1981年(デザイン)/1981年(製作:メンフィス・ミラノ)、石橋財団アーティゾン美術館 © Erede Ettore Sottsass

(右)エットレ・ソットサス《キャビネットNo. 8》1994年(デザイン)/1994年(製作:ギャラリー・モーマンス)、石橋財団アーティゾン美術館 © Erede Ettore Sottsass

エットレ・ソットサス(1917-2007)は、20世紀イタリアデザインにおける世界的な巨匠です。1950年代からオリヴェッティ社やポルトロノーヴァ社のデザイナーとして数々の名作を生みだし、1981年には国際的なデザイナー集団「メンフィス」を結成して、ポストモダンと評される革新的なデザインで一世を風靡しました。

ソットサスは過度な合理性の追求に疑念をもち、人々の生活に自由で生き生きとした感性を取り戻そうとしました。斬新でユーモアあふれるデザインによって、現代人の生活、人生、ひいては運命を明るく照らそうとしたのです。

本展は、日本初のソットサス回顧展として、石橋財団が所蔵する初期から晩年におよぶ112点を一挙に公開し、創意あふれるデザインの数々をご紹介します。

会 場:アーティゾン美術館 6階展示室

開館時間:10:00ー18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜日(7月20日、9月21日は開館)、7月21日、9月24日

主 催:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット1,200円、窓口販売チケット1,500円、学生無料(要ウェブ予約)

*予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットをご購入いただけます。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会を全てご覧いただけます。

瀧口修造 書くことと描くこと

TAKIGUCHI Shuzo: Writing and Drawing

会期:2026年6月23日[火]–10月4日[日]

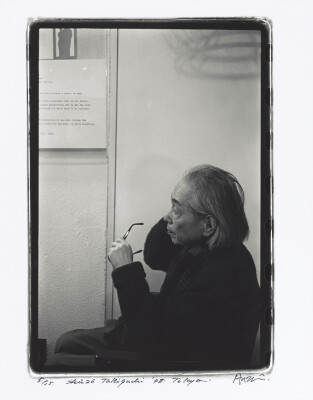

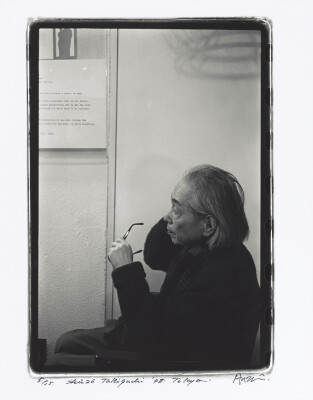

(左)安齊重男《瀧口修造、自由が丘画廊、東京、1978年1月》1978年/1980年代前半、石橋財団アーティゾン美術館 © Estate of Shigeo Anzaï

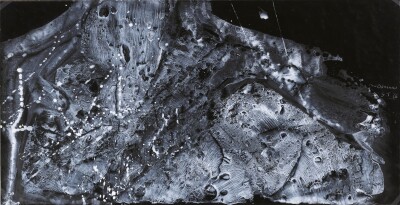

(右)瀧口修造《作品》1966年、石橋財団アーティゾン美術館

石橋財団は、昭和期を代表する詩人にして美術批評家、瀧口修造(1903-1979)による作品163点(他の作家との共作含む)を所蔵しています。

瀧口が造形作品の制作に本格的に取り組むようになったのは、1960年代に入ってからで、それは、1920年代よりシュルレアリスムの影響を強く受けて行われた詩作や、続く時期に始まるフランスや日本の同時代美術を対象とする批評の実践の後に位置づけられます。本展はそれを踏まえ、美術批評や詩作、展覧会監修など、瀧口の活動全体を視野に収め、その中で制作の意図や性格を明らかにすることをめざします。海外ではパウル・クレーやジョアン・ミロ、ジョセフ・コーネルら、日本では福島秀子や山口勝弘、草間彌生らといった、関連する作家の作品もあわせて出品し、約130点の作品により展覧会を構成する予定です。

会 場:アーティゾン美術館 5・4階展示室

開館時間:10:00ー18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜日(7月20日、9月21日は開館)、7月21日、9月24日

主 催:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット1,200円、窓口販売チケット1,500円、学生無料(要ウェブ予約)

*予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットをご購入いただけます。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会を全てご覧いただけます。

ジャム・セッション 石橋財団コレクション×藤井光

Whose Light? —だれのひかりか

Jam Session: The Ishibashi Foundation Collection × FUJII Hikaru

Whose Light?

会期:2026年10月24日[土]–2027年1月31日[日]

(左)Photo: Hikaru Fujii(右)Photo: Hikaru Fujii

アーティゾン美術館の開館から毎年開催している、石橋財団コレクションとアーティストとの共演、「ジャム・セッション」。第7回は、芸術と社会・歴史との密接な関係性を、綿密なリサーチとフィールドワークを通じて探究してきた藤井光を迎えます。

本展において藤井が注目するのは、プラトン『国家』第7巻に登場する「洞窟の比喩」の中心的なテーマ「光=真理」です。その光が何を照らしているのかではなく、「その光を誰が照らしているのか」という視点へと問いを反転させ、真理の構造そのものを批評的に問い直します。この問いかけに応答するように、古代から中世、近代、そして戦後にいたるまでの時間軸に沿って石橋コレクションと、新作を含めた藤井の作品を展示します。

会 場:アーティゾン美術館 6階展示室

開館時間:10:00ー18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜日(11月23日、1月11日は開館)、11月24日、12月29日–1月3日、1月12日

主 催:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット1,200円、窓口販売チケット1,500円、学生無料(要ウェブ予約)

*予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットをご購入いただけます。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会を全てご覧いただけます。

エトランゼたち (仮題)

The Strangers’ Gaze (tentative)

会期:2026年10月24日[土]–2027年1月31日[日]

(左)黒田清輝《針仕事》1890年、石橋財団アーティゾン美術館(右)正宗得三郎《新緑》1915年、石橋財団アーティゾン美術館

明治維新以降、西洋文化を学ぶため多くの日本人がヨーロッパへと渡りました。美術家たちもまた、ヨーロッパ留学によって泰西名画や最新の美術動向に触れ、それらを貪欲に吸収しています。

島崎藤村による随筆『エトランゼエ』には、芸術談義に花を咲かせ、写生旅行へでかける同胞たちの様子が記されています。彼らの異邦人(エトランゼ)としての体験によって、画塾での基礎デッサン、美術館での模写、あるいは現地で交流した人々の肖像、写生地での風景画など、多彩な作品が生みされました。一方でそれらの作品は、彼らが何を見て、何に学んだのかを雄弁に語る情報源でもあります。

本展では、石橋財団コレクションから黒田清輝、藤島武二、安井曾太郎、藤田嗣治らによる滞欧作をテーマに、その瑞々しい魅力をお伝えします。

会 場:アーティゾン美術館 5・4階展示室

開館時間:10:00ー18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜日(11月23日、1月11日は開館)、11月24日、12月29日–1月3日、1月12日

主 催:公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

入館料(税込):日時指定予約制

ウェブ予約チケット1,200円、窓口販売チケット1,500円、学生無料(要ウェブ予約)

*予約枠に空きがあれば、美術館窓口でもチケットをご購入いただけます。

*中学生以下の方はウェブ予約不要です。

*この料金で同時開催の展覧会を全てご覧いただけます。

石橋財団コレクション選

Selections from the Ishibashi Foundation Collection

会期:2026年6月23日[火]–10月4日[日]

2026年10月24日[土]–2027年1月31日[日]

アーティゾン美術館を運営する石橋財団は、19世紀後半の印象派から20世紀の西洋近代絵画、明治以降の日本の近代絵画、第二次世界大戦後の抽象絵画、日本および東洋の近世・近代美術、ギリシア・ローマの美術など現在約3,000点の作品を収蔵しています。これらコレクションの中から選りすぐりの作品を年間を通じて様々にご紹介します。

開催概要

| 展覧会名 | アーティゾン美術館 2026年 展覧会スケジュール |

|---|---|

| 会場 | アーティゾン美術館 |

| 住所 | 104-0031 東京都中央区京橋1-7-2 Google Map |

| URL |

|

| SNS |

2026年2月、久留米市美術館でアーティゾン美術館開館以来初の館外展を開催

久留米市美術館開館10周年記念展

美の新地平-石橋財団アーティゾン美術館のいま

久留米市美術館の開館10周年を記念し、石橋財団アーティゾン美術館の新収蔵作品を中心としたコレクション展が開催されます。従来の印象派や日本近代洋画に加え、現代美術や女性作家、日本近世美術の収集にも力を注ぎ、コレクションの幅を広げるアーティゾン美術館の「いま」を伝える名品約80点をご紹介します。本展は、アーティゾン美術館の開館以来、石橋財団のコレクションがまとまった形で館外へ貸し出される初めての機会です。

会 期:2026年2月14日[土]–5月24日[日]

https://kcam10th.ishibashi-bunka.jp/

お問合せ:久留米市美術館 学芸課 〒839-0862 福岡県久留米市野中町1015 Tel:0942-39-1131

koho@ishibashi-bunka.jp(誌面への掲載はご遠慮ください。)

広報用画像一覧

クロード・モネ《戸外の人物習作―日傘を持つ右向きの女》1886年、オルセー美術館

クロード・モネ《戸外の人物習作―日傘を持つ右向きの女》1886年、オルセー美術館

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle/ distributed by AMF クロード・モネ《トルーヴィル、ロシュ・ノワールのホテル》1870年、オルセー美術館

クロード・モネ《トルーヴィル、ロシュ・ノワールのホテル》1870年、オルセー美術館

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Gabriel de Carvalho / distributed by AMF 《洛中洛外図屛風》(部分)、江戸時代 17世紀、石橋財団アーティゾン美術館 展示期間:2/7–4/2

《洛中洛外図屛風》(部分)、江戸時代 17世紀、石橋財団アーティゾン美術館 展示期間:2/7–4/2 因陀羅筆、楚石梵琦賛《禅機図断簡 智常禅師図》元時代 14世紀、国宝、静嘉堂文庫美術館 展示期間:4/24–5/7

因陀羅筆、楚石梵琦賛《禅機図断簡 智常禅師図》元時代 14世紀、国宝、静嘉堂文庫美術館 展示期間:4/24–5/7 エットレ・ソットサス《カールトン》1981年(デザイン)/1981年(製作:メンフィス・ミラノ)、石橋財団アーティゾン美術館 © Erede Ettore Sottsass

エットレ・ソットサス《カールトン》1981年(デザイン)/1981年(製作:メンフィス・ミラノ)、石橋財団アーティゾン美術館 © Erede Ettore Sottsass エットレ・ソットサス《キャビネットNo. 8》1994年(デザイン)/1994年(製作:ギャラリー・モーマンス)、石橋財団アーティゾン美術館 © Erede Ettore Sottsass

エットレ・ソットサス《キャビネットNo. 8》1994年(デザイン)/1994年(製作:ギャラリー・モーマンス)、石橋財団アーティゾン美術館 © Erede Ettore Sottsass 安齊重男《瀧口修造、自由が丘画廊、東京、1978年1月》1978年/1980年代前半、石橋財団アーティゾン美術館 © Estate of Shigeo Anzaï

安齊重男《瀧口修造、自由が丘画廊、東京、1978年1月》1978年/1980年代前半、石橋財団アーティゾン美術館 © Estate of Shigeo Anzaï 瀧口修造《作品》1966年、石橋財団アーティゾン美術館

瀧口修造《作品》1966年、石橋財団アーティゾン美術館 Photo: Hikaru Fujii

Photo: Hikaru Fujii Photo: Hikaru Fujii

Photo: Hikaru Fujii 黒田清輝《針仕事》1890年、石橋財団アーティゾン美術館

黒田清輝《針仕事》1890年、石橋財団アーティゾン美術館 正宗得三郎《新緑》1915年、石橋財団アーティゾン美術館

正宗得三郎《新緑》1915年、石橋財団アーティゾン美術館

会員向けご提供広報用データ

- ログイン または 新規会員登録の上、お申込みいただけます。

- 画像データの一括ダウンロード

- アーティゾン美術館の施設(外観・内観)画像も同時ご提供

この展覧会の

広報用データのお申込みはこちら※ログインしてご利用ください。

- ログインされていない場合は、

ログインの上、お申込み画面にお進みください。 - ご新規の媒体は、ご登録の上、お申込みください。

ご登録の際はご利用規約をお目通しの上、ご利用ください。

- 注意事項

- 当サイトのご利用にはログインが必要です。ログインの上、ご利用ください。 会員新規登録はこちらから

- ご登録は、報道・メディア関係者の方に限ります。それ以外の一般の方はご登録いただけませんので、ご了承ください。

- 推奨環境について:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Safari(Mac)各最新版、iOS16以降・Safari最新版、Android 10以降・Google Chrome最新版を推奨しております。推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。また、JavaScript、Cookieが使用できる環境でご利用ください。不具合が生じた場合は、ARTPR担当者 までご連絡ください。